HOME

HOME

HOME

HOME

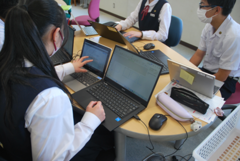

第3学年では、計測・制御のプログラミング学習を通して、社会にある統合的な問題の解決を行っています。それぞれのグループで課題を設定して、目的にあった自動化システムの製作を行っています。センサから値を読み取り、LEDを光らせたり、音を出したり、モーターを使って動きを出したりと様々なシステムが開発されています。

第1学年では、材料と加工の技術で「身の回りの○○が片付かない」という問題の解決に取り組んでいます。3DCADを用いて設計し、それに合わせた製作を行っています。生徒それぞれに違った目的で、違った物の製作に取り組んでいます。

第2学年では現在、双方向性のあるコンテンツを制作しています。プログラミングをテキスト型で行い、自分で設定した課題の制作をしています。テーマは「安全」で、自分や地域の人に向けて災害や交通事故、防犯を含めて利用してもらえそうなコンテンツを課題に設定しています。コンテンツには国土地理院のサーバを利用し地図データの双方向性を生かして、課題の情報を上乗せしています。

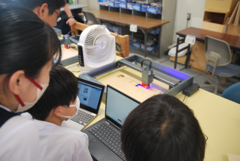

昨年度末にSTEAM教育の一環としてレーザー加工機を購入しました。3年生「統合的な問題の解決」における製作時間短縮をねらい授業実践を行いました。厚さ4mmの合板を使って、5cm×5cmの箱を作成します。座標や数値を打ち込むだけで図形ができていくのを楽しみながら作成していました。

3年生で9月から育ててきた大根を収穫しました。ペットボトルで育てるには、さまざまな課題がありますが、生徒それぞれ様々な工夫を考えて課題を解決するために頑張りました。

課題探求学習では、大学の先生による授業で、計測・制御に関するプログラミングを行いました。プログラミング言語Pythonで、ロボットを制御するプログラムをつくりました。最終日は、この技術を活用してどのような計測・制御システムをつくることができるかアイデアを出し合いました。

今年度の研究発表会では、新学習指導要領で新しく示された「ネットワークを利用した双方向のデジタルコンテンツプログラムによる問題解決」を題材として取り上げました。この学習では、1年生の終わりに取り組んだ「気象庁の気象情報サイトを調べる学習」を通して気づいた情報の技術における見方・考え方を働かせて、生徒自ら課題を設定し、解決策を具体化し、プログラム制作を行いました。公開授業では、情報の技術の見方・考え方を働かせて、制作したコンテンツプログラムを評価し、プログラムの設計を見直しました。

材料と加工の技術における見方・考え方に気付く授業として、まげわっぱ弁当箱の観察を行いました。今回授業で観察したまげわっぱ弁当箱は、神山町で神山杉を使ってまげわっぱを製作しているフードフォトグラファーの近藤奈央さんからおかりしました。かんなを使用してとても薄く削られていることや丸く曲げた接合部分に桜などの樹皮が使われていることなど、驚きがたくさんあったようです。また、一般的に普及しているプラスチックの弁当箱と比較し木材の良さを知ることができたようです。

現在発売されている家電製品の開発の経緯を知り,技術がどのような方向性で開発されているか調べる学習を行いました。技術は,人の願いを叶えるだけでなく,環境に配慮したり,安全性を考慮したり,効率を上げたりする方向性で開発されていることを理解しました。

ジェームズダイソン財団から講師をお招きし,問題解決ワークショップを開催しました。

学校生活における問題を発見し,それを解決するための製品をグループで考えました。

掃除のときにちりとりでゴミが取りにくい問題を解決するために,リアス式海岸からヒントを得たちりとりを考えたり,机を楽に運ぶための装置を考えたりしました。

ジェームズダイソン財団から掃除機をお借りし,サイクロン式掃除機の分解・組立ての授業を行いました。

掃除機の開発の経緯やゴミを吸う仕組みを学習し,エンジニアへの興味を持つことができました。

技術分野では,3年生でコンピュータによる計測・制御の授業をしています。本校では,教育用レゴブロックを使って,センサーカーを作り,それを課題どおりに動かすことで,計測・制御の基本を学びます。生徒たちは,ロボットを思い通りに動かすために試行錯誤を繰り返し,プログラムを組んでいます。思った通りに動いたときには,大きな歓声が上がります。

充実感に満ちた授業を展開しています。本校生徒を含む徳島県下の中学生の技術・家庭科作品などは,こちらをごらんください。