HOME

HOME

HOME

HOME

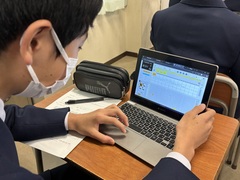

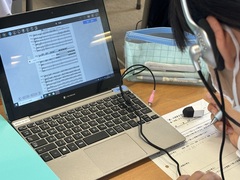

2年生の音楽科の授業では、教育芸術社が提供する創作アプリ「カトカトーン」を使って旋律創作をしています。カトカトーンは、音楽の創作をより身近にするアプリです。直感的な操作で、オリジナルのメロディを作曲できます。コード進行や音階を自然に理解できる仕組みがあり、音のつながり方や重なり方への学びをサポートしてくれます。

ICTを活用した創作活動を通して、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図り、音楽科の資質・能力の確実な育成を目指しています。来週12月11日(木)5校時に、2年3組の音楽科公開授業を行います。ぜひご参観ください。

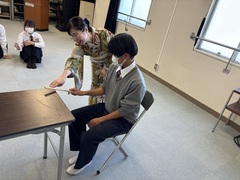

毎年2年生は、計4回のExpert Time(昨年までの名称は「課題探究学習」)の時間が設けられており、音楽を選択した生徒は三味線の演奏に挑戦し、伝統音楽のよさを学んでいます。初めて触れる三味線に、最初は戸惑いや難しさもありましたが、仲間と協力しながら練習を重ねました。取り組んだ曲は、「さくらさくら」、阿波踊りの「ぞめき」、「うさぎうさぎ」で、それぞれの曲のアレンジにも挑戦しました。短い時間の中で工夫を凝らし、グループごとに発表を行った成果は、講師の先生から「十分な仕上がり」と評価されました。

三味線の音色は、普段の生活ではなかなか耳にすることのない響きです。初めての体験に戸惑いながらも、指の動きや音の出し方を工夫し、仲間と音を重ねることで一体感を味わうことができました。曲をアレンジする過程では、「どうすればもっとテンポよく音楽が進むか」「みんなでもっとピッタリ合わせるにはどうすべきか」を話し合い、互いのアイデアを取り入れることで、音楽を創り上げる楽しさを実感しました。

この活動を通して、日本の伝統文化の奥深さに触れるとともに、協力して一つの作品を仕上げる達成感を味わうことができました。

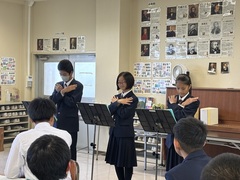

昨年度5年ぶりに復活を遂げた新入生歓迎音楽会〈新歓〉がいよいよ今週末となり、クラス合唱の仕上げに取り組んでいます。リズムの不揃いやハーモニーのズレが次第に解消され、各パートの声がまとまり、全体の響きに磨きをかけているところです。本番では、クラス合唱だけでなく、3年生の代表からなるソングリーダーによる混声三部合唱が披露されます。早朝や昼休みの時間を使いながら、お手本となる合唱を目指しています。

来週の卒業式に向けて、3年生が学年全体で歌の練習に臨みました。まだ冷え切った朝の体育館に、生き生きと入場してきた3年生は、身体や顔の表情をほぐし、隣の仲間と挨拶を交わしながら、良い合唱をするために自分たちで和やかな雰囲気を作り出していました。本校の卒業式では同じパートごとには並ばず、当日呼名される順番に並ぶ、つまり男声・女声が入り混じった状態で毎年歌い上げています。

今年度の3年生は、5年ぶりに新入生歓迎音楽会、ハレルヤコーラスを復活させました。音楽の教員を含む殆どの先生方がその伝統行事を知らない中でも、素晴らしい復活劇でした。1年生のときにコロナ禍で気を使いながら歌っていたときの歌声から比べると、声量はもちろん、クリアな混声の響き、深み、ハーモニーの美しさからは、立派な成長を感じるとともに感慨深いものがあります。

そんな3年生が今年度の卒業式で歌う別れの歌は、「群青」という曲です。合唱曲「群青」は、福島県南相馬市立小高中学校の平成24年度卒業生と、当時の音楽の先生だった小田美樹先生によって作られました。群青秘話を下記に少し記します。

2011年3月11日、あの日からもうすぐ14年が経とうとしています。小高中学校の校区は、福島第一原子力発電所の原発事故発生のため、多くの住民が北海道から九州まで、様々なところに散りながら避難しなければいけませんでした。平成24年度の卒業生が中学1年生の時です。その学年の生徒は106名いたのですが、2人は津波の犠牲になり、97人が避難のために離れていきました。残った生徒はわずか7名。心が荒み、しばらくは学校生活をまともに送ることができませんでした。2年生になったある日、その生徒たちが大きな日本地図に仲間の顔写真を貼りながら、「遠いね」、「でもこの地図の上の空はつながってるね」など、口々につぶやきだしたそうです。その日から、小田先生は生徒たちのつぶやきを拾い、綴っていきました。その生徒たちの声をつなぎ合わせて歌詞が出来上がり、それに小田先生が曲を作って素晴らしい曲へと完成したのが「群青」です。群青は、小高中学校のスクールカラー。群青色とは少し紫がかった深い青色のこと。まだふるさとに帰ることのできない子も「群青」という言葉を聞くと、自分のことだと思うくらい親しみやすい言葉となっています。この言葉が元小高中生の心をつなぎ止めているものではないかと思います。

「君も同じ空 きっと見上げてるはず」 中1まで一緒に過ごした仲間たち。でも突然の別れが来て、今は会えない。だけど、どこにいてもこの空はつながっている。

自分の知らない遠くの地でがんばっている友への想いに溢れています。中学卒業を前に、これからのそれぞれの道を進む決意も感じられます。

「あの日見た夕日 あの日見た花火」「希望が光ってるよ」

でも、絶望では終わらない子どもたちの強さも感じられ、感動を覚えます。この歌を作った小高中学校の卒業生は、今、30歳手前。故郷に残った人も別の場所でがんばっている人もいることでしょう。突然、すべてのものを奪われた彼らが、それでも「群青」の歌詞に「希望」を記してくれたことを感謝したいと小田先生は語っています。

この曲は、全国の学校でも歌われる名曲になりました。東日本大震災、それによって引き起こされた原発事故を東北のことだけに終わらせず、明日、明後日、私たちも当事者になるかもしれないとうことを考えて生きていかなくてはならないというような教訓を感じさせるとともに、美しいメロディーと深い意味をもつ歌詞が多くの人々に勇気と希望を与え続けています。

この曲をどのように捉え、どう表現するのか。鳴門教育大学附属中学校 令和6年度卒業生が歌う「群青」が、どうかたくさんの人々の心に届きますように。

1年生の器楽の授業では、アルトリコーダーでのアンサンブルにチャレンジしています。中学校に入学し、初めてアルトリコーダーに触れ、正しい運指やタンギング、アーティキュレーション、息のコントロールなど、様々な奏法を身に付けました。生徒たちは自ら、「奏法の工夫によって、音楽の印象が変わった!」という発見をし、どのような奏法を生かして曲のイメージに近づこうかを議論しながら、よりよい演奏を追求していました。

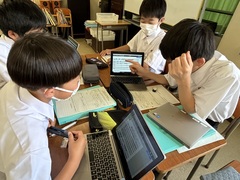

1年生の授業では、初めて創作活動に挑戦しました。「反復」・「変化」・「対照」といった3つのリズムパターンを自分なりに上手く組み合わせながら、曲に合ったリズムを考えました。音楽の要素となる「リズム」だけではなく、「音色」についても着目し、手や肩、足、太ももなどボディの音色の組み合わせについても考え、工夫しました。2、3人のグループでいろんなアイディアを出し合い、題材の最後には発表の場をもつことでそれぞれに充実感を味わうとともに、他のグループの発表内容のよさに気付くことができていました。次回の創作活動では、今回の反省も生かしつつ、旋律の創作にも挑戦する予定です。

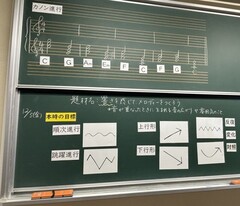

鑑賞では、音楽を聴いて「どんな感じがする?」や「どんな情景が浮かぶ?」「どんな気持ちになる?」というような問いに対して、流れている音楽のどのような部分からか、つまり音楽的な要素と関わらせ、根拠をもって自分の考えを表現する活動を行っています。そのような活動をするにあたり、まずは個々でじっくりと音楽と向き合います。それぞれのペースがあるため、タブレットを使い、同じ部分を繰り返し聴いたり、各パートの動きを一度に見ることが可能なスコア譜から視覚的に音楽を捉えたりします。そして、グループ活動では互いに意見を出し合い、他者の考えに触れながら異なる視点に気づいたり、新たな音楽のよさを見い出したりすることができます。タブレットを取り入れると、グループ間での活動もより細かい話し合いが可能になります。生徒たちは、主体的に音楽を捉え、自分なりに分析していました。

1年生が、平和学習の学びを生かした合唱発表会を行いました。校長先生、教頭先生、学年の先生方に聴いていただきました。曲目は、以前から取り組んできた「HEIWAの鐘」です。歌詞を読み込むことを通して、過去の過ちを知り、未来をどう生きていくべきかについて考えを深め、作者の思いに着目し、表現の工夫について互いにアイディアを出しながら、音楽の授業で初めての混声三部合唱に取り組んできました。本番は、2クラス合同で演奏し、生徒たちはお互いの演奏に聴き入ると同時に、人前での発表という場面で歌うことを通して今までの取り組みが十分に発揮できた充実感に浸っていました。

本校の研究において各教科で取り組んでいる探究的な学習の充実を図り、曲との出合いから始まり、課題を生み出すこと、曲の背景への理解やアナリーゼ(楽曲分析)、地道なパート練習、音楽表現の創意工夫、演奏発表までの過程を着実に踏み、生徒たちは今後につながる合唱の基礎力を育んでいます。

今年度も本校2年生が課題探究学習に取り組み、音楽を選択した生徒は講師に稀音家治乃先生をお迎えし、4時間の三味線講座を実施しました。本校には本物の素材で作られた三味線が豊富にあり、初めて楽器を触る生徒もその音色に魅了されていました。「さくらさくら」や阿波踊りでお馴染みの「ぞめき」の音楽を練習し、最終日には、グループに分かれて演奏発表を行いました。日本の伝統音楽に触れる良い機会となり、生徒たちはとても充実した様子で三味線を弾く楽しさを味わっていました。

11月に入り、どの学年も合唱の授業を行っています。合唱では、まずはパートの音を正確に覚えることが大前提となります。パートリーダーを中心に、地道な練習からのスタートです。パートでまとまると、全体での合わせをし、他声部を聴きながらバランス等を整えていきます。そして、創意工夫を生かしながら音楽表現を行います。「うまく歌えた」という感覚だけで終えることなく、聴いてくれる人にしっかり届くことができるような演奏を目指しています。1年生は、「HEIWAの鐘」という曲に取り組んでおり、平和学習での学びを生かし、歌詞に込められた思いを感じ取りながら、元気よく歌う姿が見られます。ようやく校内にも歌声が響く日常が戻りつつあります。

最近,久しぶりにアルトリコーダーの音色が音楽室に響くようになりました。楽器の演奏がなかなか思うようにできなかったここ3年間。リコーダーは使われることなく,眠ったままでした。やはりこの音色を聴いていると,生徒も教師も「学校だなぁ。」「みんなと音を合わせられるっていいなぁ。」というような思いに浸ります。伴奏に合わせて吹くこと,アンサンブルで奏でられる音を一緒に感じること,曲へのイメージを抱きながら目標に向かって反復練習をしながら上達していく実感をすることなど,今後も様々なことから豊かな感性を培う活動の幅が広がることは喜ばしいことです。

本校2年生で毎年11月に実施されている課題探究学習では,9教科の中から自分の興味・関心のある教科を履修し,大学の先生や外部講師の先生方による専門的な内容を学習します。

本年度も音楽科では,稀音家治乃先生を講師先生にお迎えし,8時間の三味線講座を実施していただきました。全員が初めて三味線には挑戦しましたが,「さくらさくら」「うさぎ」「かごめかごめ」「ずいずいずっころばし」等、小さい頃に慣れ親しんだわらべ歌をご指導いただきました。

その成果を披露!ということで,選択者の中から7人が,3月31日あわぎんホールで行われた春の「和の学校」特別講座に参加させていただきました。尺八や箏の体験コーナーもあり,和楽器に親しむよい機会となりました。

2月16日に第2学年において「絵画や時代背景と音楽を関わらせながら聴き味わおう」(組曲「展覧会の絵」から)を実践しました。