HOME

HOME

HOME

HOME

1年生の歴史的分野で、中世の学習を行いました。中世を捉える視点として権力、経済、文化、社会などから一つ選び、その視点をもとに中世についての情報を収集・整理し、事前にレポートを作成しました。そのレポートをもとに、さらに視点を広げるために、他の人と交流をしました。活発な意見交流の中で、自分では気づかなかった視点や内容を捉えていました。「武士が中心となり権力をもった時代」「寺社の力が強く、戦が多かった時代」「貿易での利益が多く、産業が発展した時代」などの意見が見られました。学習指導要領にもある、「時代を大観する」授業でした。

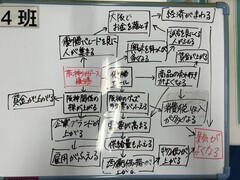

3年生の公民の授業で「企業活動と景気の変動」について学習しました。阪神タイガースの優勝による影響を、消費、物価、生産、倒産、雇用、賃金、税収の7つの視点をもとに考えました。個人で考えた後、班で意見を出し合い、視点をもとに、優勝により生じる様々な変化を関連づけたループ図を作成しました。生徒のみなさんが出した結論は、「本当である」でした。実際に、阪神タイガースの優勝により、一時的に好景気の様子が見られたり、全国で約1000億円をこえる経済効果をもたらしたりしたことがあったそうです。

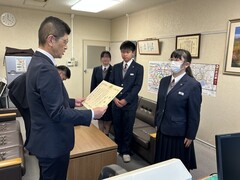

1月7日、「税についての作文」で優秀な成績を収めた3年生2名が、1日税務署長を務めました。徳島税務署長から委嘱状を受け取った後、税務署の仕事に取り組みました。職員の方々と名刺交換をしたり、署長として訓示を述べたり、スマートフォンを使った確定申告を体験したりして、税への理解を深めました。

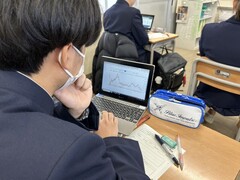

令和7年度「税についての作文」に本校から出品した3作品のうち、3作品すべてで賞をいただきました。国税庁長官賞、四国納税貯蓄組合総連合会会長賞、徳島県税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞です。徳島税務署の方々が来校くださり、賞状と副賞を授与してくださいました。どの作品も自分の体験や身近な出来事と税を結びつけ、いきいきと表現されたものです。国税庁のホームページにも作品が掲示されています。ぜひご覧ください。3名の生徒のみなさん、おめでとうございました。

11月23日(日)、徳島郷土文化会館にて開催された「第33回児童・生徒の地図作品展」において、本校の生徒が見事入賞し、表彰されました。徳島県におけるごみ排出量の地域差と処理施設の配置との関係を分析した地図や、AEDの設置場所を調査し、地域ごとに必要数が確保されているかを検討した分布図、さらに コンビニエンスストアの分布密度をもとに「コンビニ指数」を算出し、徳島県内の利便性を視覚的に表した地図など、いずれも視点が明確で、調査・分析・表現の3つが高いレベルで融合した作品となっていました。今回の受賞は、生徒一人ひとりが主体的に課題を見つけ、地域の実態を丁寧に調べ、自分の考えを地図という形で分かりやすく伝えようと努力してきた成果です。今後も、生徒たちが地域の課題に目を向け、学びを深めていく機会を大切にしていきたいと思います。

11月28日(金)に迫った社会科の公開授業に向けて、先行クラスのプレ授業が始まっています。2年生地理的分野「北海道地方」についての学習です。①「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実をICTを活用しながら図ることで、教科の目標をよりよく達成させること、②「北海道地方」についての地域認識をどのようにさせるかということに重点を置き、研究を進めています。生徒の資質・能力の育成に向けて、社会科教員と研究委員で取り組んでいます。ぜひ、当日の授業にご参会ください。

3年生の司法権の学習で裁判員制度について学習した後、「もし、自分が裁判員だったら」という設定で模擬裁判をしました。裁判官・被告人・弁護人・検察官・証人などの役を生徒が演じ、コンビニエンスストアで起きた強盗致傷事件という架空の事件の判決や量刑の審理を行うという内容でした。さまざまな証拠や証言、資料をもとに、生徒は意見交換しながら考えていました。自分の判断が被告人の人生を大きく変えるかもしれない責任の重さを生徒は実感するとともに、この制度についての自分なりの考えをもてていました。

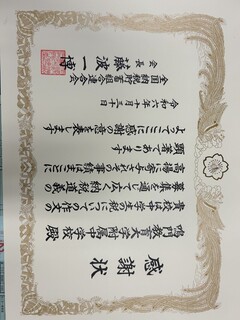

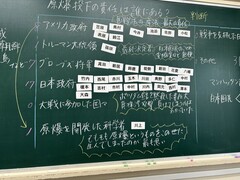

昭和初期の単元の最後に、「自分がタイムスリップできるならば、15年戦争のいつの時点で日本の動きを止めるか」ということについての討論会をしました。原子爆弾の投下という事態を回避するにはどうすればよかったのか、日本の経済面・外交面・軍事面・倫理面(人命)という4つの視点をもとに考えました。そして、なぜ自分がその時期としたのか、その時期に日本が何をすべきであったかを、学習した内容を用いて、根拠をあげて説明しました。二・二六事件、満州事変、日中戦争が起こった時、日独伊三国同盟を結んだ時、御前会議、ミッドウェー海戦時など、様々な意見がありました。意見に対して質問や反論なども多く、活発な討論となりました。生徒の振り返りには、「日中戦争についてもいろいろな解釈ができた。他の時点の意見でも、納得できる根拠があるものがあって、その意見の方がよかったのかなと思えた。討論は意外と新しい発見があって面白かった」「戦争を初めから起こさなければよかったという意見はもっともですが、当時の日本の状況を考えると、戦争は避けられなかったと思いました。日本政府の判断のミスが原爆投下という最悪の事態へつながったのではと、すごく考えさせられました。」などがありました。

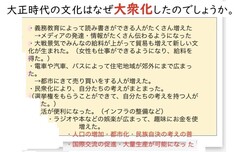

3年生の歴史的分野では大正時代の学習をしています。「大正時代はどのような時代なのでしょうか」という問いを考えています。単元の最後の時間は大正時代の文化について学習しました。「大正時代の文化はなぜ大衆化したのでしょうか」という学習課題について、班の仲間といろいろな角度から大衆化した理由や背景を出し合い、共有しました。「電車やバスなど交通網の発展で、人や物の移動が盛んになったから」、「工業化が進み、大量生産が可能になったから」、「サラリーマンなど、金銭的にも安定した生活ができ、余暇や娯楽を楽しめるようになったから」、「ラジオ放送など、メデイアの発達で情報が広く伝わるようになったから」、「教育がさらに普及し、新聞や小説を読める人が増えたから」などの意見から、大正時代の特色も捉えることができました。

1年生の地理では、オセアニア州の学習をしています。オセアニア州について学んだのち、多文化共生社会について考える学習を行いました。「今のオーストラリアは多文化社会と言えるだろうか」という学習課題について、様々な資料を用いて、トゥールミンモデルを使いながら、根拠をあげて説明して判断するという活動を行いました。「言える」と「言えない」のグループに分かれ、資料から読み取れることをスライドに表し、分かりやすく相手に説明していました。さまざまな人種の方に対する様々な法や制度を整え、サービスを行っているからなどの主張もあれば、先住民のアボリジニの収入や健康面の不安定さについてなどの主張もありました。労働力を得るために多くの移民を受け入れたオーストラリア。外国人労働者が増加している日本もオーストラリアのような多文化共生社会になっていく可能性はあります。すべての人種の方々が尊重され、共に理解し合い、生きていく社会を築くにはどうすればよいか。これからも自分事として考えていくことが大切です。

3年生の公民、最後の単元は「国際社会」です。国家とは、国際法など国際社会における法や秩序、国際連合についてなどを学び、現在世界で起こる戦争や紛争から国際社会の在り方を考える学習を行いました。ニュースなどで、頻繁に報道されているイスラエル・パレスチナ紛争。聴いたことはあるけれど、紛争の背景や原因、経緯が生徒のみなさんほとんどが分からないということから、「この紛争はどこで起きているのか?」「なぜイスラエルとパレスチナは戦っているのか?」「エルサレムとは?」「ガザ地区って?」「諸外国との関わりは?」「ハマスって何?」と数々の疑問について、タブレットを使って個々に意欲的に調べていました。今までよく分からなかったことが分かって良かったという感想とともに、この紛争は歴史的・宗教的・政治的な要因が複雑に絡み合っており、解決が非常に難しいことを生徒のみなさんは実感していました。この学習を終えた生徒の振り返りの記述です。

アメリカがユダヤ教徒の多いイスラエルを支持するように、国家と宗教間の結び付きが強く、軍事支援などを受けていることが、紛争が終わらない原因の1つだと思った。また、この現状があるために平和と安全の維持を目的とした国連も機能していない。これを解決するために、国連の五大国の在り方を見直すことが必要だと思う。そして、中立的な立場の仲介者を両者間に置き、長期的であっても、平和的な解決を目ざすことが重要である。

2月15日(土)に徳島県歴史文化フォーラムがあり、2年生2名、1年生1名が研究成果を発表しました。防災の観点から、古くから水を得る手段である井戸に着目した研究を行った2年生が優秀賞をいただきました。他2名も、身近にある古墳や、土御門天皇と阿波の関係について発表し、奨励賞をいただきました。研究対象について、文献で調査するだけでなく、対象地域に足を運び、自分の目で見て確かめるフィールドワークの重要性を実感することができたのではないかと思います。

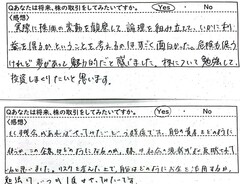

3年生の公民では、資本主義経済のもと、企業がどのようにして資本を得て、利益をあげ、拡大再生産を行っているかということを学習しています。資本を得ることの1つに、株式というものがあります。株式はどのように取引されるのか、株価はどのように決まるのかなどを学習しました。そして、もし、手元に1000万円があるとしたら、どんな銘柄の株をどのくらい買うかという疑似体験をしてみました。生徒のみなさんは、株価に関する情報を各自で集め、株価の変動に影響を与える様々なことを考えながら、熱心に考えていました。金融教育の重要性が注目されている中、この学習で、経済の面白さを少しでも実感できたらと思います。

12月9日(月)に、徳島税務署の署長さんと職員の方が来校され、本校3年生3名の表彰をしてくださいました。四国納税貯蓄組合連合会会長賞1名、徳島税務署管内納税貯蓄組合会長賞2名に表彰状や副賞が授与されました。3作品とも、税に関わる自身の身近な体験から税について深く考え、税の大切さを述べたすばらしい作品でした。また、数年に渡り、生徒作品を応募し、広く納税道義の高揚に寄与したということから、学校に感謝状もいただきました。写真は、その感謝状と、表彰式の様子です。

12月1日(日)に、徳島県郷土文化会館にて「第32回児童・生徒の地図作品展」の展示・表彰式があり、本校の2年生が表彰されました。地名と地形の関係や、空き家率、路線、福祉施設など、さまざまな視点から興味深い地図作品を作ってくれました。また、現在2年生は地理の授業で日本地誌を学んでおり、GISを積極的に活用しています。この度の「第32回児童・生徒の地図作品展」にはGISを用いて作成された地図作品も展示されており、生徒たちの刺激になったことと思います。

11月28日(木)に3年生の租税教室がありました。徳島税務署から講師先生に来ていただき、①税の意義・種類、②税金の使われ方、③日本の財政の現状と課題についての授業をしていただきました。現在、社会科の授業で地方財政を学び、総合的な学習の時間では模擬県議会に向けての政策を作り、税収入からの予算配分を考えていることもあり、これまでに習得した知識を生かしながら、生徒のみなさんは興味をもって意欲的に学べていました。

写真は、減税を訴える党首と増税を訴える党首が演説している場面、所得の異なる様々な立場の人からどれくらいの額の税を納めてもらうのがよいかを相談している場面です。

現在、日本の司法において、法曹人口の割合が他国と比較して少ない、裁判に時間や費用がかかる、国民にとって司法が難しく、距離感があるなど、様々な課題があります。その課題を解決するために司法制度改革が行われました。その中の1つである、裁判員裁判について学習しました。エルサルバドルからのお客様が参観される中、架空の強盗致傷事件の模擬裁判をしました。写真は、弁護人が証拠品を根拠に被告人の無罪を主張しているところと、裁判員となった生徒たちが評議をしているところです。この経験を通して、生徒のみなさんが司法に関心をもってくれたらと思います。

社会科の授業の一環として、NPO法人「消費者被害を減らす会」の方に来ていただき、出前授業をしました。契約とは何か、契約を取り消せる場合について、クーリングオフ、通信販売や定期購入における留意点、インターネット販売やゲームのアカウントに関するトラブルについてなど、多くのことを教えてくださいました。自分がトラブルに巻き込まれたら誰に助けを求めますか。という質問に、先生のお話を思い出し、生徒のみなさんは、銀行やカード会社、警察、アカウントやサイト運営会社、消費生活センターなどと答えていました。18歳からは成人です。今日の学びが、社会のさまざまな制度やきまりを理解し、自分を守り、よりよい暮らしを送ることにつながってほしいです。

政党とは何か、政党はどのような役割を果たしているのかという問いを明らかにするために、8つの生活班が日本を代表する8つの政党になり、それぞれの政党について、党首や理念、公約などを調べ、班の代表者が党首となり、演説をしました。すべての演説を聴いた後、小選挙区選挙と比例代表選挙の投票をしました。模擬選挙を通して、選挙の大切さを知り、3年後の投票行動につながってほしいと願います。生徒たちは、数日後に行われる、衆議院選挙の結果にも注目しているようです。写真は、党首が熱く演説しているところと、投票しているところです。

公民の授業の一環として、徳島県議会よりお二人の議員の方に来校していただき、出前授業を行いました。徳島県議会ではどのようなことをしているのか、議員の職務や、議員の1日のようす、今年3月に制定された、「徳島県こども未来応援条例」についてなど、多岐にわたるお話をしてくださり、生徒からの質問にも答えてくださいました。「議員の仕事を1日何時間くらいしていますか」という生徒の質問に、「24時間です」、「目が覚めている間ずっとです」というお二人のお答えから、議員としての使命感や責任感の強さを生徒は実感していました。

3年生公民の授業では、「民主政治と日本の政治」という単元の学習をしています。日本の選挙における課題を各班で調べて、班を解体し、他の班の人に説明したり、課題を解決するにはどうすればよいかという提案をしたりするというジグソー学習をしました。衆議院議員選挙も近い中、生徒のみなさんの関心も高く、意欲的に学習していました。写真は各班で調べているところと、他の班に説明に行っているところです。

1年生では、現在、地理的分野「アジア州」の単元を学習しています。「アジア州はなぜ急速な経済発展を遂げたのだろう」という単元を貫く問いを立てて、東アジア州、東南アジア州などの地域の様子を捉えてきました。今回は、南アジア州のうち、インドに着目し、インドでICT産業や自動車工業が急速に発達した理由を考えました。人口の多さ、労働力の豊富さ、アメリカとの時差、教育などさまざまな視点から理由を捉えていました。大学の先生からも、授業についての多くの助言や指導をいただくことができました。

300万人以上の尊い命が犠牲となった太平洋戦争について学んだ単元の終わりに、「原子爆弾投下の責任は誰にあるのか」ということについてミニ討論をしました。アメリカ政府、トルーマン大統領、グローブス将軍、日本政府、大戦に参加した国々、原子爆弾を開発した科学者、戦争を支持した日本国民、その他の立場から自分で立場を選び、ネームプレートで立場を示しました。また、「原子爆弾に関する事実」、「自分の選んだ立場」、「そう考えた根拠」という設定のトゥールミンモデルで考え、なぜそう考えたのかについて意見を共有しました。国際法を破ったアメリカ政府、原爆投下の決定をしたトルーマン大統領、ポツダム宣言を黙殺した日本政府など、さまざまな理由を挙げて、生徒のみなさんは自分の考えを述べ合っていました。

5月31日(金)の研究発表会に向けての授業を、先行クラスで行っています。探究の過程である、「課題の設定」→「情報の収集」→「整理・分析」→「まとめ・表現」のプロセスをそれぞれのクラスが経ているところです。現在、どの生徒も熱心に、ある社会的課題についての「情報の収集」や「整理・分析」を行っています。この単元の学習において、地理的分野、歴史的分野の授業でこれまでに得た知識を活用しながら、課題解決に向けて班員と話し合いながら粘り強く取り組んでいます。

5月31日(金)に行われる研究発表会に向けての単元の学習が、先行クラスで始まりました。過去に生まれ、現代社会に残る社会的課題にはどのようなものがあるのかを考え、意見を出し合いました。国境問題、差別問題、経済格差、環境問題など、10以上の課題があげられました。あるクラスは「政治への関心の低下」、あるクラスは「資源の枯渇」が探究していく社会的課題となりました。推移・背景という歴史的な見方・考え方を働かせ、その課題はいつごろに、なぜ生まれたのか。その課題は時代とともにどのように推移したのか。その背景には何があったのかなどを、教科書や資料集、インターネットを使って情報を収集しながら捉えているところです。班で活発に意見を出し合いながら、大きな問いを明らかにするために、意欲的に活動しています。

2月17日(土)、本校の生徒3名が、研究発表を行いました。自分の住む地域の地名や神社から自分のルーツをたどっていく研究や、徳島中央公園にあるラジオ塔に興味をもち、ラジオ塔の働きや設置目的、その目的が戦争により、変わっていった原因や背景の研究、吉野川の洪水に対する、田中家住宅に見られる建築の様々な工夫についての研究が発表されました。3名は優秀賞と奨励賞を受賞しました。これからも、社会生活の中で、不思議だなと思ったことを追究する姿勢を大切にしてください。

2年生は今、地理的分野「近畿地方」の学習をしています。この単元を学ぶ視点は、「環境」と「歴史的景観」です。農業・工業・水産業・林業・観光業などにおいて、過去に環境や歴史的景観が損なわれるどのようなことがあったのか、どのような取組が行われ、現在に至っているのか、それは、SDGsのどの目標と関連しているのか、などを生徒一人一人が教科書や資料集、タブレットを活用して情報を収集してまとめ、近畿地方の特色を捉えていっています。調べていく中で、琵琶湖や琵琶湖に出入りする川や大阪湾など、「水」と関係する事象が多いことに気付きました。来年は「大阪・関西万博」が開催され、注目が集まる近畿地方。生徒も関心を持ち、意欲的に学習に取り組んでいます。 (写真は、帝国書院「中学生の地理」一部抜粋)

第27回全国児童生徒地図優秀作品展で、1年生の生徒が審査員特別賞を受賞しました。1月22日(月)に国土地理院四国地方測量部の方と徳島地理学会の方が来校され、賞状と記念品の贈呈式が行われました。徳島県の中学校生徒数について、中学校一校一校の生徒数12年間の増減率を調べ、まとめて表にし、地図に中学校の所在地を示して増減率を色や大きさで表現した作品です。一枚の地図から県内の中学生の増減の様子がよく分かるすばらしい作品です。

11月7日・14日・21日・28日の計8時間、大学の先生に専門的な内容の授業をしていただきました。「選挙における情報と投票行動」、「人生でのお金の使い方」、「徳島県内の過疎地域の活性化」、「ヨーロッパ統合の歴史と意義」について学びました。授業で学んだ知識をさらに深めたり、新たな学びを得たりと充実した学習になりました。授業後は、何を学んだのか、学びを今後にどう生かすかなどをまとめました。

徳島地理学会主催 第 31 回児童・生徒の地図作品展に、校内選考で選ばれた27作品を出品しました。 国土交通省国土地理院長賞に1年生の作品が、徳島県教育委員会教育長賞に2年生の作品が選ばれました。この2つの作品は国土交通省国土地理院が開催する全国児童生徒 地図優秀作品展に出品されます。この2作品以外にも、4名が優秀賞をいただきました。徳島県中学校生徒数の比較による少子化の現状や、徳島県鳴門市を起点とした国内移動時間の分析などが地図に見事に表現されていました。

学習課題:「介護分野に外国人労働者を雇用する政策を、どのように判断するのか」について、研究授業を行いました。日本は人口減少時代に突入し、今後、労働力人口の減少による社会への影響が危惧されています。そのような状況において、慢性的に人出不足となっている介護分野に、外国人労働者を雇用することで人出不足を補おうとする動きがあります。この政策に対して生徒と共に考え、判断する授業を実践しました。

3月1日(月),3年生を対象に租税教室を実施しました。徳島税務署から講師の方をお招きし,税の仕組みや役割について,動画の視聴と講義によりお話をいただきました。税の仕組みや役割については,社会科公民的分野においても学習しますが,より深い内容を税務署の方から学ぶことができました。

2年生2名が,自主研究レポートの審査を通過し,フォーラムに出場しました。自分が発見した「石」が石器であるかどうかをさまざまな方法で検証し,専門家に鑑定を依頼し,明らかになったことについての発表,東北地方にアイヌ語に由来する地名が残っていることから,アイヌの人々がどのように日本に渡り,どのような文化圏を築き,変化したのかなどについての発表を行いました。地域研究部門において,優秀賞と奨励賞をいただきました。

課題探究学習最終日は,大学の先生と大学院生による授業で,社会との関わりから自分のキャリアを考えるというテーマでした。将来,なりたい職業があっても社会の状況によって変えざるを得なくなったり,社会や周りの人が望む自分像と,なりたい自分像が対立したりすることがあるということをふまえ,住民,利益,生活,伝統文化の継承など,自分は何のために働くのかを考え,9つのキャリア像の中から最も共感できる生き方を考えました。

教科書会社「帝国書院」の臨時休業中の学習支援コンテンツを紹介します。

https://www.teikokushoin.co.jp/textbook/junior/2020_home_study/index.html

課題探究学習の2時間目は、徴収した税の配分について考えました。教育や産業、交通や社会保障など、どのような項目に、どれだけの歳出を配分するのかをグループで協議し、円グラフを作成しました。その結果をグループの代表者が全体に発表し、各グループの考えを共有しました。

大学院生による「税」についての授業がありました。社会を選択した10名の中学2年生を対象に、1時間目は「税の徴収方法」について意見交換し、自分の考えを深めていきました。

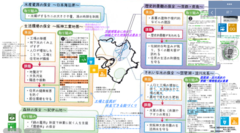

5月31日(金)、本校の教育研究発表会が開催されました。社会科歴史的分野の単元「江戸時代の社会変化と庶民の生活」において、学習課題「1700年代まで武士や庶民の旅行は制限されていたのに、1800年前後に庶民の旅行がブームになったのは、なぜか。」についての課題解決を進めました。

学習課題を解決するために「産業の発達」・「貨幣経済の広がり」・「交通網の整備」・「出版の発達」の4つの観点から整理された資料を読み取り、因果などの関係で関連付けて解釈し、考えを表現する学習活動を展開しました。

解釈するための手立てとしてミニホワイトボードを用いてイメージマップを作成し、見方・考え方を可視化できるようにしました。