HOME

HOME

HOME

HOME

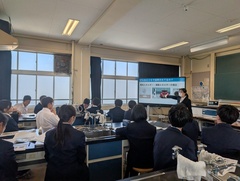

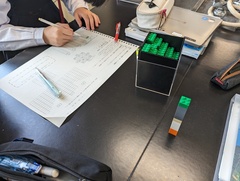

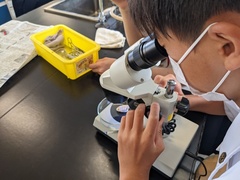

1年生の理科で、単元内自由進度学習を行っています。今回は前期に続き2回目の取組ですが、分野横断の取組をしています。生徒たちが選択した分野(「力による現象」と「火をふく大地(火山)」)を、計画表をもとに学びを進めています。

「マスト課題」と名付けたプリントの課題を解きながら、授業が進んでいきます。前回の課題であった、個別に取り組むというところを意識していますが、友達とともに協働しながら進めることが楽しく学習できるという声も聞こえてきます。

「力」を学習している生徒が、「火山」を学習している生徒のところへ立ち寄り、ある力のはたらきを写真をもとに説明をしている姿、一人で学ぶ姿、自分のペースでしっかりと学ぶ姿が頼もしい限りです。

振り返りには、少しでも一人で学習を進めることを大切にしたいという意見も出てきており、少しずつ自律した学習者へ向かっている様子がうかがえます。今後も深い学びにつながる課題解決を通しての毎時間の成長が楽しみです。

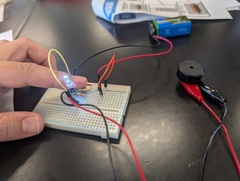

今年度最後のExpert Timeでは、2週連続で鳴門教育大学の物理分野担当の先生にご指導いただき、「電気」の内容をご講義いただきました。

基礎的な講義の後、ブレッドボードという電子回路の製作を簡単に行える装置を使って、周りの明るさが暗くなると自動的にLEDが点灯する「光センサーライト」を作りました。

2年生では電気の学習を12月中旬頃から行うため、参加した生徒にとっては少し「予習」をするような形になりました。少し難しい課題にも、どの生徒も意欲的に取り組むことができていました。

何の変哲もない紙コップの上に板を載せ、その上に生徒が乗ると・・・なんと紙コップはつぶれることなく生徒の体重を支えました。

はじめは9つの紙コップを置きましたが、8、7、6と数を減らしていくと、4つになったときに紙コップはつぶれてしまいました。この現象を見た生徒からは、「上から加わる力(重力)の大きさは変わらなくても、それを支える面の大きさが少なくなると、圧力は大きくなるのでは?」という意見が出ました。ここから、「加える力が大きくなると圧力が大きくなる→力の大きさと圧力は比例の関係」、「力がはたらく面積が小さくなると圧力が大きくなる→力のはたらく面積と圧力は反比例の関係」という関係性に気づいた生徒たちと一緒に、圧力を求める式の形を考え、導出しました。

生徒たちは現象を通じて考えることで、圧力を求める式の形が、なぜ「力の大きさ/面積」となるのか、公式の本質を理解することができました。

附属中学校の2年生は、毎年11月ごろに「Expert Time(前名 課題探究学習)」という学習を行っています。これは、各教科ごとに鳴門教育大学や専門家の先生方をお招きして、普段の授業よりもより専門性の高い学習に取り組む活動です。

理科の第1回は、鳴門教育大学の福地里菜先生にお越しいただき、先生のご専門である地学分野の内容についてご講義くださいました。また、講義の途中では、地球深部探査船「ちきゅう」の船上とリアルタイムで接続を行い、ちきゅうのスタッフの方から船内の様子を教えていただいたり、質疑応答に応じていただくなど、非常に充実した2時間を過ごすことができました。

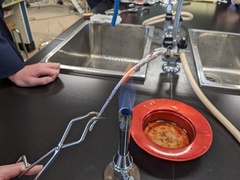

激しく炎を出しながら反応しているこれは、「テルミット反応」の様子です。テルミット反応とは、金属酸化物をアルミニウムを用いて還元する冶金法のことです。瞬間的に高温が発生することや、電源やガスなどの複雑な設備を必要としないなどの理由から、現在でも鉄道のレール溶接などに使われています。2年生では酸化還元反応を学習するため、その発展内容として、今回は酸化鉄(Ⅲ)とアルミ粉末の混合物を準備し、マグネシウムリボンを導火線代わりにして反応させました。

反応が終わり、下に準備していた水入りの鍋にコトンと音を立てて何かが落下します。取り出してみると、写真のように黒い塊がありました。この塊に磁石を近づけると引き寄せられたことから、この黒い塊が還元されてできた「鉄」であることがわかります。

9月13日(土)、第13回科学の甲子園ジュニア徳島県大会が板野町の徳島県立総合教育センターで開催され、附属中学校からは2年生9名、計3チームが出場しました。

午前中は筆記競技、午後からは実技競技が開催され、一日中頭も体も目一杯使った生徒たちは流石にヘトヘトの様子でしたが、自分たちの実力をしっかり出し切れたようでした。

競技の結果、チーム①が同点2位となりました。その後、徳島県代表を決定する抽選を行いましたが、惜しくも代表入りすることはできず、悔しい結果となりました。

しかし、附属中学校はこれで、科学の甲子園ジュニア徳島県大会において、3年連続入賞(一昨年前:優勝、第3位 昨年:優勝、第3位)を果たすことができました。代表入りこそ逃しましたが、生徒たちの頑張りのおかげで今年も素晴らしい成績を残すことができました。

参加した生徒の保護者の皆様におかれましては、遠方への送迎等も含め大変お世話になりましたことを、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。

先日、公開研究授業が第1学年でありました。

「光の性質」の小単元では、「単元内自由進度学習」を始めています。「自己決定」の場面が増え、今まで以上に学びが「自分事」となり活発に活動している生徒が増えています。

実験などの体験的な活動では、生徒たちが主体的に学びに向かう姿が多くの場面で見られています。また、試行錯誤を友だちと協働しながら行う場面もよく見られ、「深い学び」へとつながっています。

毎時間行っている「振り返り」では、他者参照も積極的に行われ、よりよい変容が見られてきています。

今後のさらなる変容が楽しみです。

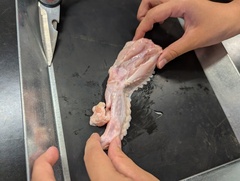

筋肉と骨格のつくりを観察するため、手羽先の解剖を行いました。

手羽先は、ヒトでいうところの肘から先の部位に相当します。筋肉の動きを見やすくするために、表面の皮の部分を切除し、その後手羽先を動かしたときの筋肉の動きを観察しました。

食べ物としてしか見たことのない手羽先を解剖するということもあり、生徒は興味深く観察を行っていました。

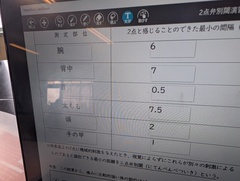

「あれ、1点しか感じない・・・?」

「えー、ちゃんと2か所刺さってるよー」

写真のようにノギスの間隔を変えながら先端を肌に押し当てる操作を繰り返していくと、2か所刺さっているにも関わらず「1か所の刺激しか感じない」ということが起きます。この最小の間隔のことを「二点弁別閾(にてんべんべついき)」と言います。

生徒たちは体の様々な部位で二点弁別閾を調べます。その結果、部位によって二点弁別閾が異なることがわかりました。果たして、このデータから、体の部位で痛みに鈍感な部位と敏感な部位を推定することは可能なのでしょうか?

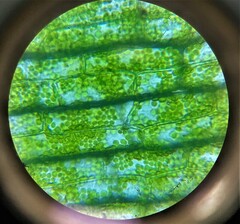

顕微鏡の使い方を確認した後、

学校に隣接する用水路の水の中の

生物を観察しました。ミジンコなど

身近な生物も、拡大してみると、

多くの発見につながり、活発につぶやく姿がみられました。

探究する心がどんどん成長しています!

1年生の授業で、校舎内の生物の観察を行いました。

あらかじめ指定された15種類の植物を

班ごとにヒントカードをもとに調査しました。

班員と協力し、楽しみながら

豊かな学びにつなげていました。

令和6年度最後の授業にて、コハク磨きをしました。

今回用いたのは「コパル」といい、厳密にはコハクではありません。樹液が固まってから1億年以上経過したものだけを指すのがコハクであり、それ未満のものを「コパル(Young Amber)」と言います。

原石の時点ではくすんだ見た目をしていますが、耐水ペーパーで目の粗いものから細かいものの順番で表面を磨いていき、仕上げに研磨剤入りの歯磨き粉や金属研磨剤などを使って拭きあげると、きれいに透き通ったコパルへと変わります。

このコパルは100万年前のものということもあり、運よく虫が入っているコパルを見つけた生徒はとても喜んでいました。

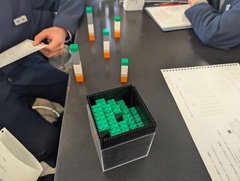

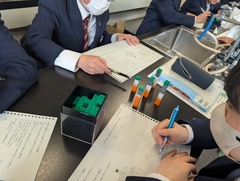

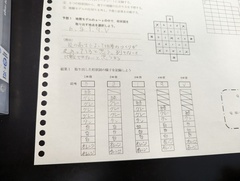

ブロックを用いて制作した地層モデルを使って、柱状図から地下の地層の様子を推定する演習を行いました。

地層モデルは側面と底面が黒いプラスチック板で遮られており、地表の部分しか見えない状態になっています。その状態で、地表の25カ所から柱状図を取り出す5カ所を決め、取り出した柱状図の様子をワークシートに記録しました。

その後、地層モデルの地下の様子を班で話し合いながら推定しました。

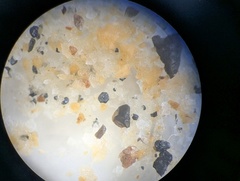

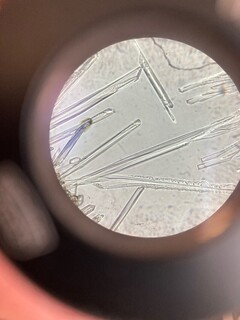

1年生では、火山灰の観察を行っています。ホームセンターで売っている鹿沼土は、群馬県の赤城山由来の火山灰を含んでおり、椀がけ法によって簡単に観察することができます。

観察をしていると、生徒の一人が質問してきました。

「先生、これ、六角形の形してるんで、クロウンモじゃないですか?」

顕微鏡を覗き込んでみると、小さいながらもはっきり六角形とわかる鉱物がありました。おそらく黒雲母(クロウンモ)で間違いないでしょう。鹿沼土は角閃石(カクセン石)や橄欖石(カンラン石)が多く含まれる火山灰なので、よく見つけられたなぁと感心しました。

ふとしたときに生徒が見つける意外なものや新しい発見には、指導者側も思わず驚いてしまうようなものがあるので、こういった観察・実験は非常に楽しいです。

物質が状態変化する際、「体積は変化する」が「質量は変化しない」という現象が見られます。

この授業では、カセットコンロに使うボンベ内の液化ブタンを袋に入れ、袋ごと電子てんびんに乗せて質量の変化を見ました。ブタンが気体に変化することで袋はみるみる膨張していきますが、質量にはほとんど変化は見られません。

次に、加熱して溶かした液体のろうが入ったビーカーを少しずつ冷却しながら、電子てんびんで質量の変化を測定しました。こちらは固体になっていく過程で体積は少し小さくなりますが、やはり質量に変化は見られません。

「大きくなったり小さくなったりしているのに質量が変わらないって、どういうこと?」という声が生徒から挙がります。その疑問について考えるため、「PhET」というシミュレーターを用いた思考活動を行いました。「PhET」とはアメリカのコロラド大学ボルダー校発のプロジェクトで、理科系科目のシミュレーション教材がオープンソースで公開されており、無料で使うことが出来るものです。

今回は、温度によって粒子の運動が変化する様子を再現したシミュレーターを用いて、状態変化における体積と質量の変化を粒子モデルを用いて説明することを目指しました。温度を上げすぎると圧力が上昇し、シミュレーター内の容器が爆発するような様子も再現されており、「爆発した!」「これ、体積がめちゃくちゃ大きくなったからじゃない?」と、思いもよらぬ結果にも生徒は互いに考えを共有しながら、実験で起こった結果とシミュレーター上で再現される状態とを結びつけながら、考えを巡らせることができていました。

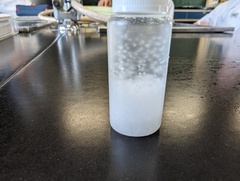

スノードームという玩具があります。透明な容器の中を、水やグリセリンなどの透明な液体で満たして、ミニチュアと雪に見立てたもの等を入れ、動かすことで雪が降っている風景をつくるものです。

写真は、もともと透明な液体しか入っていなかった容器を、氷水で冷やした直後の様子です。中には、温かいお湯(50℃程度のお湯)に飽和するまで硝酸アンモニウムを溶かしたものを入れています。50℃の水に対して硝酸アンモニウムの溶解度は344gですが、10℃程度になると150gを下回るほど小さくなります。

容器を事前にお湯で温めて、その後氷水で冷却したため溶解度が著しく低下。結果、解けきれなくなった溶質がまるで雪のように再結晶し始めました。本物のスノードームとは違い、容器内をじっと観察していると何もないところからじわじわと結晶が析出するシーンが見られるため、生徒には人気のある実験です。

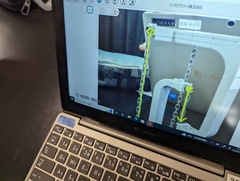

地震が発生すると、初期微動と主要動という2種類の揺れが生じます。原因は、初期微動がP波という縦波によってもたらされ、主要動がS波という横波によってもたらされるから、というのは教科書にも書かれている内容です。

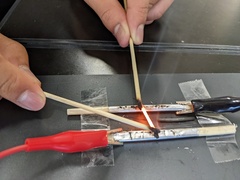

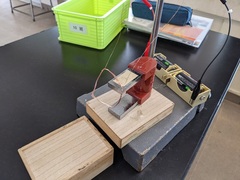

この単元では、写真のような装置を組み立てて、縦波と横波の伝播する様子を生徒に観察してもらいました。「おもりを縦に揺らした(波の進行方向と平行に揺らした)とき」「おもりを横に揺らした(波の進行方向と垂直に揺らした)とき」「おもりを斜めに揺らした(縦波と横波を同時に発生させた)とき」の3パターンの波の伝播を観察してもらいました。

特に斜めに揺らしたときは、最後尾のおもりに縦波の伝播が確認された後、明確に遅れて横波が伝播したときには生徒から「おお~」「なるほど」「だからか~」といった声が挙がり、2つの波の速さの差によって生じる「初期微動継続時間」の理解を深めた様子が見られました。

9月14日(土)、徳島県立総合教育センターで第12回科学の甲子園ジュニア徳島県大会が開催されました。今年度、本校からは4チーム(1年生2チーム・2年生2チーム)が出場しました。

午前に筆記競技、午後からは実技競技と、選手たちは一日を通してチームで協力し合って課題に取り組みました。結果、本校のチームが2年連続となる優勝と第3位に入賞することができました。

優勝したチームは、準優勝のチームと共に徳島県代表として、12月に兵庫県姫路市で行われる全国大会に出場します。

応援ありがとうございました。

(第67回中学校教育研究発表会で公開した授業内容です)

第1学年では、「音」についての学習をしました。

音の大きさや高さについて調べる実験では、「モノコード」を用いることが多いのですが、今回は「グラスハープ」を用いて、特に「音の高さ」に注目して実験を行いました。

グラスハープは、濡れた指でグラスの縁を摩擦することで音を鳴らす、意外と長い歴史を持つ楽器です。(古くはガリレオ・ガリレイがこの現象について考察したものが残っているそうです。) 音色も非常にきれいなのですが、オシロスコープで音を拾うと、こちらもきれいな波形が観測できます。

生徒たちは、グラスハープの音の高さを変える方法について調べた後、なぜその方法で音の高さ(振動数)が変化したのかの因果関係について、協力しながら考察することができていました。

3年生最後の授業は塩化アンモニウムの結晶を観察しました。顕微鏡のステージにスライドガラスを置いた途端、次々に結晶が成長していくので、驚きの声を上げながら意欲的に観察する生徒の姿が印象的でした。

この実験はガスバーナーと顕微鏡の2つの器具を使うので、1年生では扱うことができませんでした。この日は全クラス、同じ授業をしました。どの生徒も2つの器具を安全に、上手に使いこなす姿から、この3年間の成長を感じることができました。

今後も探究する心を大切してほしいと思います。

共に学んだ3年間はとても有意義な日々でした。

3年生は食物連鎖の学習をしています。この日はカタクチイワシの煮干しをお湯につけて、胃を取り出し、胃の中身を顕微鏡で観察しました。

植物プランクトンや動物プランクトンを主に観察することができました。写真のようにエビのような生物を観察できた生徒はとても、驚いていました。この発見を皮切りに、多くの生徒が意欲的に観察をしていたことが印象的でした。

「菜の花や 月は東に 日は西に」

これは江戸時代に与謝蕪村によって詠まれた俳句です。この日は、与謝蕪村が見た月は、どんな月だったのかを考えました。

新月、上弦の月、満月、下弦の月はそれぞれ南中する時間が違います。この日はモデル実験をして確認した後、結果を写真のようにまとめました。

果たして、与謝蕪村が見た月とは?

内惑星の金星の満ち欠けについて、この日は学習しました。最初に金星を見ることができる時間帯や見ることができる方位について確認しました。

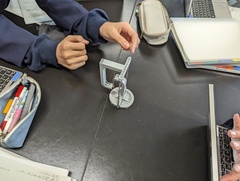

その後、金星が月のように満ち欠けをする理由について考えました。そして、金星がどの位置に来たときに、半月や三日月のような形になるのか予想した後、写真のように卓球のボールを使ったモデル実験を行いました。

この後、金星が大きく見えたり、小さく見えたりする理由について考えた後、モデル実験を行い確認しました。

夏至、冬至、春分・秋分の日における、影の長さと動き方について学習しました。地面に棒を立てたときに、日の出から日の入りまでの棒の影の先端を記録していくと、どのような線になるのか最初に予想しました。その後、棒の代わりにネジを使って、モデル実験を行いました。

結果は写真のようになりました。春分・秋分の日が直線になることに生徒は驚いていました。

地球儀、透明半球、電球を使って、太陽の日周運動のモデル実験を行いました。モデル実験の良い所は短時間で、夏至、冬至、春分・秋分の日の太陽の動きを調べることができるところです。写真のように夏至の日は南中高度が高く、冬至の日は南中高度が低いことがよく分かりました。この後、南半球についても調べてみました。

3年生は天体について学習しています。この日はソーラースコープを使って、太陽の黒点を観察しました。数日間、同じ時刻に観察をしてみると、黒点が移動していることが分かりました。このことから、太陽の自転を確認することができました。

仕事率の求め方を学習した後に、自分の仕事率を調べてみる実験を行いました。写真のような道具を使って、棒にひもを巻き取りながら、1kgのおもりを2m引き上げるのにかかった時間を測定しました。自分が予想していた以上に仕事率が小さかったことに生徒は驚いていました。

3年生はエネルギー領域で「仕事」について学習しています。この日は定滑車と動滑車を使って、物体を同じ高さまで引き上げて、必要な力の大きさやひもを引く距離を調べる実験を行いました。

動滑車を使うと、小さな力で物体を引くことができます。しかし、写真のようにひもを長く引く必要があることが分かりました。

3年生は運動している物体について学習をしています。この日は、なぜか斜面を上るお茶碗について考えました。

生徒はこれまで学習した知識を活用して考え、班のメンバーと話し合い、仮説を立てていました。

9月16日(土),徳島県立総合教育センターで第11回科学の甲子園ジュニア徳島県大会が開催されました。今年度,本校からは11チーム(1年生4チーム,2年生7チーム)が出場しました。

午前に筆記競技,午後からは実技競技と,選手たちは一日を通してチームで協力し合って課題に取り組みました。結果,本校のチームが優勝と第3位に入賞することができました。

優勝したチームは,準優勝のチームと共に徳島県代表として,12月に兵庫県姫路市で行われる全国大会に出場します。応援ありがとうございました。

水素イオンと水酸化物イオンは,陰極と陽極のどちらに移動するのかを確認するために,写真のような実験を行いました。実験を簡易的に行うために9Vの電池を使って,実験を行ったので,短時間で反応を確認することができました。

備長炭と塩化ナトリウム水溶液とアルミホイルを使って,備長炭電池を作りました。どのような炭を選べばよいか,アルミホイルはどのように巻いた方がよいか,どれくらい巻いた方がよいかなどを考えながら,実験をすることができました。何度も何度も条件を変えながら,実験をする姿が印象的でした。

プラスチックの容器に硫酸亜鉛水溶液を入れて亜鉛板を差し込み,素焼きの容器に硫酸銅水溶液を入れて銅板を差し込み,ダニエル電池をつくりました。実験をする前に電子がどのように動くのか,どちらの溶液の濃度が濃い方がよいのか,素焼きの容器の役割等について考えてから実験を行いました。

写真のように電解質水溶液として塩酸,+極を銅板に固定して,6種類の金属を組み合わせて電池をつくりました。実験結果から,最も電圧が大きかった金属の組み合わせが予想どおりだったのかどうか,確認することができました。

3年生は現在,イオンについて学習しています。この日は塩化銅水溶液中の銅イオンを銅原子として取り出すにはどのような方法があるか考えました。

方法はいろいろ考えられるのですが,これまで学習をしてきた「イオン化傾向」を使ってこの溶液に鉄片を入れて反応をさせました。

すると左の写真のように青色だった溶液が数時間後,右の写真のように無色透明の溶液となり,赤色の銅が析出しました。

マグネシウム,亜鉛,銅をマイクロプレートの横の列に3個ずつ入れて,縦の列に,同じ種類の水溶液を入れて,

変化を確認しました。水溶液は以下の3種類です。

・硫酸マグネシウム水溶液(マグネシウムイオンを含む水溶液)

・硫酸亜鉛水溶液(亜鉛イオンを含む水溶液)

・硫酸銅水溶液(銅イオンを含む水溶液)

この後,なぜ金属が析出したり,しなかったりしたのか考えました。

塩化ナトリウム水溶液は電流が流れます。

固体の塩化ナトリウムは電流が流れません。

では,塩化ナトリウムを加熱して液体の塩化ナトリウムにしたとき,電流は流れるのでしょうか?

このことを予想し,実験を行いました。

結果は左の写真のようになりました。台付モーターのプロペラに注目して下さい。

この後,固体と液体の状態では何が違うのか,全員で考えました。

硝酸カリウム水溶液を染み込ませたろ紙に,高濃度の塩化銅水溶液を爪楊枝を使ってつけました。そこに9Vの電池を使って電圧を加えました。すると,画像のように青色のしみが陰極側に移動しました。

この後,イオンや電子の動きについて学習を進めていきます。

水道水を含め,17種類の水溶液に電流が流れるかどうか調べる実験を行いました。短い時間で班員と協力して,手際よく実験を行う姿が印象的でした。この後,イオンについて本格的に学習を進めていきます。

発根したネギの根の成長点を柄付き針でカットし,顕微鏡で観察しました。うまく根をカットすると,細胞分裂をしている様子を観察することができました。この授業では,多くの生徒が染色体を観察することができていました。

10%のショ糖水溶液に寒天を混ぜて作ったゼリーを1㎝角に切り,その上にムラサキゴテン(写真左側)の花粉を置き,顕微鏡で観察しました。この実験はうまくいくときと,うまくいかないときがあります。うまくいくと,花粉から花粉管が伸びてきます。ショ糖の濃度やそのときの気温も関係しており,どの条件が最適なのか悩ましい実験の1つです。

また,10分以内に花粉管が出て来るような植物の花粉がないものかと,3年生を担当した年は毎回,校庭で植物を探すことが多いです。

今回もさまざまな植物の花粉をためしてみましたが,うまくいきませんでした。あきらめかけた最後に使った植物が,ムラサキゴテンでした。花粉をゼリーの上に置いた15分後,花粉から花粉管が伸びてきました。このときはとても嬉しく思いました。これなら,授業でも使えると思い翌日の授業に臨みました。

3年生は動物や植物の生殖や遺伝について学習しています。この日はウニの2細胞や4細胞等を観察しました。

プルテウス幼生も確認することができました。意欲的に観察する生徒が多く見られました。

2Lのペットボトルの中に小さな発泡スチロール球を入れて,ふたをしめて,振ったものを2本用意して写真のようにフレキシブルアームに挟みました。次に塩ビパイプを毛皮でこすって帯電させたものを2本のペットボトルの間にゆっくり近づけるとどのようなことが起こるのか実験を行いました。さて,どのようなことが起こるでしょうか?

写真のように割り箸,スライドガラス,線香,ロウソク,銅板,アルミホイル,電池,電気抵抗,輪ゴム,目玉クリップ,チョーク,スパゲティ,消しゴム,生野菜,煮干し,火山噴出物等を糸で吊るし,塩ビパイプを毛皮でこすって帯電させたものをそれぞれの物質に近づけたときにどのような反応をするのか,実験をしました。予想外の物質が動いたことに生徒は驚いていました。

ブロックを用いて制作した地層モデルを使って,柱状図から地下の様子を推定する演習を行いました。

地層モデルは側面と底面が黒いプラスチック板で遮られており,地表の部分しか見えない状態になっています。その状態で,地表の20カ所から柱状図を取り出す5カ所を決め,取り出した柱状図の様子をワークシートに記録しました。

その後,地層モデルの地下の様子を班で話し合いながら推定しました。

抵抗値の違う自作のヒーターを使って,発熱量と時間,発熱量と電力の関係を調べる実験を行いました。その後,グラフを作成してそれぞれの関係について確認しました。準備に時間がかかる実験でしたが,班員と協力して実験を行うことができていました。

100Wの電球と40Wの電球ではどちらが明るいのか?

このことにについて調べました。写真の右側の装置では40Wの電球の方が明るく光りました。逆に写真の左側の装置では100Wの電球の方が明るく光りました。なぜ,このように違いがあるのか,授業では,その理由について考えました。

右の写真のように,抵抗値の分からない抵抗器を3つ使って,左の写真のような回路を作りました。そして,回路のどの部分の電圧と電流を測定すれば,3つの抵抗器の抵抗値を求めることができるのか個人で実験計画を立てました。

次に班で話し合いを行い,最適な実験方法を決めました。生徒は短い時間で正確に実験計画に沿って,実験を行うことの難しさを体験することができたようです。

写真の模型をご覧ください。一見すると,上の構造物が宙に浮いているように見えます。このような構造を「テンセグリティ(Tensegrity)構造」といいます。

テンセグリティとは「張力(Tension)」と「統合(Integrity)」から成る造語です。この模型の場合,上下の圧縮材(ブロック)が互いに接続されておらず,張力材(チェーン)とのバランスによってこのような構造が成立しています。

第1学年では「力のつり合い」について学習をした後,「この模型はどこがどのように力がつり合って成り立っているのか」ということについて考えました。さて,この模型では力のつり合いがどの部分に,どのように成立しているのでしょうか。

雲ができる条件を学習した後,ペットボトルの中に必要なものを入れて,ある操作をして雲を発生させました。すると写真のような雲が発生しました。この後,別の方法で雲を発生させる実験も行いました。

傘袋を小さく切って,少しだけ袋に空気を入れて口を縛ったものを写真のようなプラスチックの容器に入れて,容器の中の空気を少しずつ抜いていく実験を行いました。すると,写真のように袋が膨らんできました。この後,なぜ袋が膨らんだのか大気圧と関係付けながら,粒子モデルを使って説明をする授業を行いました。

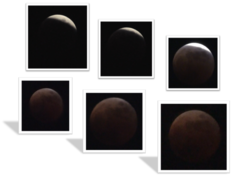

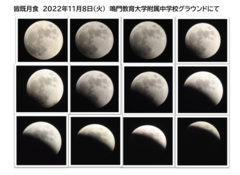

11月8日に皆既月食がありました。天候もよく学校のグラウンドでもその様子がしっかりと観察できました。天王星も望遠鏡で観察することができ、442年ぶりとなる惑星食も見ることができました。(掲載している写真はグラウンドから撮影したものになります。)

2年生は現在,気象について学習しています。この日は,霧が発生する条件について考えていき,最後に霧を発生させる実験を行いました。本時に学習した様々な条件が揃ったときに,写真のような霧が発生することが分かりました。

プースカフェという名前のカクテルがあります。様々な色のお酒が混ざり合わず,グラスの中で層になっているのが特徴のカクテルですが,このように異なる種類の液体同士が混ざり合わないようにするには,どうすればよいのでしょうか。

机の上に準備されたのは,食用色素で着色した赤色・青色の水と,透明な水,そしてガムシロップと食塩。生徒たちはまず,これらをどのように用いればそれぞれの水が混ざり合わないようにできるかについて予想しました。その後,実際に実験を行い,写真のような3層の色に分かれた液体を作ることができました。ピペットを丁寧に駆使しないと色が混ざり合ってしまうため,生徒たちは繊細な操作に集中して取り組んでいました。

顕微鏡でツユクサの葉の気孔の観察をしました。孔辺細胞や葉緑体,よく見ると核も観察することができました。

私たちがよく「バナナのすじ」と言っているものは,何か?

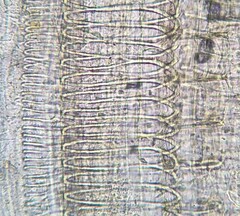

という問いから授業が始まりました。実は今,学習している「維管束」であるということを伝えて,顕微鏡で維管束の道管を観察しました。

道管はまっすぐな管だと思っていた生徒は,バナナの道管がらせん構造をしている様子を見て大変,興味深く観察していました。

前回の実験から植物も呼吸を行っていることが分かりました。素朴な疑問から,枯れ葉は呼吸をしているのか確かめてみることにしました。そこで,写真のようにビニル袋に枯れ葉をたくさん入れて,暗室に2日間置きました。その後,ビニル袋内の気体について石灰水を使って調べてみました。ためしてみないと分からないことは多くありますね。

植物が呼吸をしていることを調べるために2つのポリエチレンの袋を用意しました。

袋A・・・植物の葉と空気を入れたもの

袋B・・・空気だけを入れたもの

この2つの袋を写真のように1晩,暗室に置きました。そして,袋の中の空気を石灰水に通すと,どのような結果が得られるのか予想した後,実験を行いました。

このような実験を対照実験といいます。

コリウスは緑色の部分と白色の部分がある特徴的な葉をもっています。この葉を使って,光合成は葉のどの部分で行われるのか学習しました。小学校のときに学習した内容でも,1つ1つの実験の手順に意味があったことを再確認した授業となりました。

顕微鏡を使って,オオカナダモの葉の細胞を観察しました。葉緑体が動いている様子を確認することができました。この後,2年生は光合成の学習に入っていきます。

第1学年では,「謎の物質Xの正体」という実験があります。砂糖・片栗粉・食塩の中からランダムに配られた「謎の物質X」の正体を,様々な方法を試して調べるという実験です。その中で,「加熱する」という調べ方がありますが,ある生徒が「ガスバーナーで食塩を加熱したときに,青い炎の色が黄色っぽい色に変わる」ということに気が付きました。

炎の色の変化の正体は,炎色反応です。食塩(塩化ナトリウム)にはナトリウムが含まれているので,これがガスバーナーの炎によって燃えたときに黄色を示します。今回の実験では,「除湿剤」「焼きミョウバン」「ホウ酸」という,ドラッグストアで簡単に購入できるものを使って炎色反応を見る実験を行いました。

アルミカップにエタノールをしみこませた脱脂綿を入れ,先ほどの物質を少量ずつ入れて火をつけると,除湿剤はオレンジ色(橙色),ミョウバンは紫色(藤色),そしてホウ酸は緑色の炎になり,生徒からは驚きの声が上がっていました

単細胞生物のゾウリムシの観察を行いました。ゾウリムシは回転しながら,とてもすばやく動くので,昨年度に観察したミジンコ(多細胞生物)より観察が難しかったようです。この写真を撮るのも少し難しかったです。

授業後,ある生徒が「細胞が1個しかないのに,ゾウリムシは分裂でなかまをふやしても大丈夫なのでしょうか?」と質問をしてくれました。とてもよい質問でした。このことは,3年生になってから学習するのですが,質問をしてくれた生徒には先に教えました。疑問をもって,意欲的に授業に臨んでくれたことが,とても嬉しかったです。

酸化銀0.5gとブドウ糖1.0gを使って,写真のような実験を行いました。今回も還元剤としてブドウ糖を使用しました。

とてもきれいな銀鏡に驚きの声があがっていました。

インジゴカルミンを使って,酸化・還元反応を行いました。アルカリ性の水溶液では還元型は黄色となりますが、軽く振って少し酸化されると還元型と酸化型の中間構造となり赤色を示します。さらに激しく振ると酸化され緑色になります。一方,アルカリ性条件下のブドウ糖は還元作用があり,酸化型インジゴカルミンを少しずつ還元型に変化させます。水溶液の色が,信号のように変化する様子に驚いている生徒の姿が印象的でした。

2年生は現在,化学領域について学習しています。この日は活性炭を使って酸化銅を還元する実験を行いました。

写真のように黒い酸化銅が反応後,赤い銅に変化しました。この後,水素やエタノール,砂糖を作って還元の実験を行いました。

1年生は無脊椎動物の中の軟体動物について学習しています。今回は生きたアサリを解剖し,体のつくりを観察する活動を行いました。「解剖自体が初めて」という生徒もたくさんいる中で,生徒は刃物の扱いに十分注意しながら解剖を進めていました。普段は味噌汁の具などでしか見たことのないアサリを観察する中で,「アサリに足があることを初めて知った」「ちゃんと心臓などがつまっていて驚いた」という生徒の感想も見られました。

附属中学校内に自生している野草を採取し,植物の特徴から分類を行う学習を行いました。採取した植物の全体の様子や各部の様子をタブレットで撮影し,学習支援アプリ内にあるワークシートに,植物の特徴や調べたことなどをまとめました。

1年生は植物の学習を行っていますが,「草抜き掃除のときに根の様子を意識して見るようになりました」という生徒もおり,授業を通して学んだことを日常生活の中で活用しようとする姿勢が見られます。

地震が発生すると震源から縦波と横波が伝わることを学習しました。このことを写真のような装置を作って説明をしました。建物に見立てたペットボトルがしっかりと横揺れをする様子が確認できました。

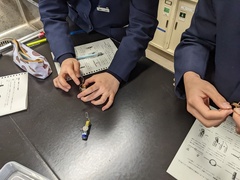

2年生は今年度最後の授業で,「竹のフィラメント」を作る実験をしました。

19世紀を代表する科学者トーマス・アルバ・エジソンが,実用的な白熱電球を開発する際に,日本の京都の竹を用いてフィラメントを作成したことは非常に有名な話です。(このフィラメントの点灯時間は,およそ1000時間にも及んだそうです)

今回は市販の竹串をアルミホイルで包み,ガスバーナーで蒸し焼きにしてグラファイトに変化させる工程を生徒に行ってもらいました。蒸し焼きにすることで竹の中に含まれる酸素や水素などが取り除かれ,炭素だけが残った結果,電気を通すグラファイトへと変化します。

アルミホイルの中から取り出した,炭化した竹串を2~3cm程度の長さに整え,電圧の加わったアルミの台に乗せて押し付けると,通電した竹串が白熱電球のフィラメントのように明るく発光しました。

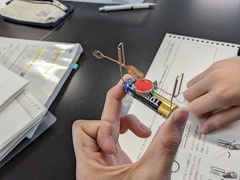

2年生の単元「電流と磁界」の授業で,エナメル線とゼムクリップ,乾電池を組み合わせて簡易モーターを製作しました。磁界内で導線に電流が流れると,導線内を流れる電流に力(ローレンツ力)がはたらきます。コイルに電流が流れると,コイルを流れる電流が力を受け,コイルが回転するようになります。

コイルが上手く回転するためには,コイルの作り方や,

クリップで作る軸受けなどにも工夫が必要です。

作ったモーターが回転を始めると,生徒からは無事完成したことを喜ぶ声が聞こえてきました。

また,「モーターが動く仕組みは知っていたけど,こんな簡単なつくりでもちゃんと動いたことにびっくりした」という感想もありました。

20gのおもりを2個,ひも,滑車を使って左の写真のような装置をつくりました。そして左側のおもりを手で持っておきました。(写真は手の代わりに,右の写真のようにスタンドのアームを使って左側のおもりを固定しています。)

さて,固定している方の左側のおもりを離したとき,どのような現象が起きるでしょうか?

生徒の皆さんの意見で最も多かったのが,

「右側のおもりが落下する」でした。

次に多かったのが,「左右のおもりが同じ高さになってつり合う」でした。

果たして,結果は…。

色の見え方について,学習しました。例えば,青色の物体が青色に見えるのは,白色光に混ざっている青色の光が,物体の表面で強く反射され,それ以外の色の光の多くは物体の表面で吸収されるからです。

そのことを確かめるために,左の写真のように白い紙の上にミカンをおき,理科室の明かりを消しました。そして,白色光をミカンに照射しました。すると,右の写真のようにオレンジ色の光を反射していることが分かりました。

見慣れた景色もこのような仕組みで見ていることを確認できた授業となりました。

二面鏡の角度を90°にして,鏡の前におもちゃのアヒルを置くと,像が何個できるのか,鏡と鏡の間の部分にはどのような像ができるのか,予想した後,実験を行いました。

すると,写真のようになりました。なぜ,このように見えるのか考えた後,鏡の角度を90°から大きくしたときや,小さくしたときは像の数がどのようになるのか実験をして確かめました。

家庭でもできる実験です。いろいろためしてみてください。

前の時間は光が斜めに空気中から水中に入射するとき,水中から空気中に入射するときの関係を学習しました。

また境界面に垂直に光が入射するときについても学習しました。

それぞれの条件のときの入射角と屈折角の関係を実験で調べました。

本時は,学習したことを使って,水中に斜めに棒を入れたときに,棒はどのように見えるのか考えました。個人で考えた後,班で話し合い活動をしました。上に曲がって見えるのか,下に曲がって見えるのか,作図をしながら話し合う姿が印象的でした。その後,実験を行い,確認しました。

左の写真が水槽に水を入れていないときの様子です。右の写真が水槽に水を入れたときの様子です。

生活経験でストローを使って飲み物を飲んだときに,この現象を見たことがある人もいたと思います。

なぜ,このように見えるのか,これからも身近な「なぜ」を大切にしてほしいと思います。

「光の屈折」の学習でこの日は2人組のペアで実験を行いました。

お椀の底にシールを貼ります。最初に左の写真のように,観察をする人がシールが見えなくなる位置まで移動します。

次に,ペアの人が少しずつビーカーに入れた水をお椀に注いでいきます。

すると,見えなかったシールが見えるようになりました。最後に右の写真のように書画カメラを使って全体で再度,確認をしました。

なぜ,見えるようになったのか,この後,作図をしながら考えていきました。

今日は,とても寒い一日でした。

写真は4階の理科室から撮ったものです。

先日,学習した「光の直進」を見ることができました。

1年生は現在,光の学習をしています。この日は十字路の鏡に映った車がどちらの方向に曲がるのか考えました。赤いシールはウインカーの代わりに貼ったものです。

さて,車は歩行者に近づくでしょうか?それとも遠ざかるでしょうか?

本校の周辺にも十字路があります。交通安全に気をつけて登下校してください。

1年生は現在,状態変化について学習しています。この日はファスナー付きプラスチックバックにエタノールを20mL入れて,熱湯をかける実験を行いました。液体から気体に変化すると写真のようになりました。

この後,既習の知識と関係付けながら,エタノールの粒子が次の項目についてどのようになっているのか考えました。

①粒子の大きさについて

②粒子の数について

③粒子の動きについて

④粒子間距離について

目に見えない粒子を粒子モデルを使って考える学習はこれからも続きます。

小学校のときに学習したミョウバンも再結晶の実験をしました。

右の写真はろ過をした後,取り出したミョウバンの結晶です。その後,ろ液にはミョウバンは含まれているのかどうか考えました。個人で考えた後,班で意見交換をしました。子どもたちは溶解度曲線を使って説明をしていました。

左の写真は全クラスのろ液と結晶を蒸発皿に入れて,水を蒸発させたものです。きれいな形で固体が現れました。この後,木槌でくだいてビンに入れました。

来年,再利用したいと考えています。

塩化ナトリウムの再結晶に引き続き,硝酸カリウムの再結晶の実験を行いました。

左の写真は硝酸カリウムの飽和水溶液を冷やしたものです。右の写真はスライドガラスの上で少しずつ結晶ができていく様子を顕微鏡で見たものです。このスライドガラスを使った実験は,少し加熱したスライドガラスをタイミングよく顕微鏡のステージにのせて,結晶化している部分を探すことが,難しいです。

この授業は教育実習の先生が行いました。放課後に何度も何度も失敗を繰り返しながら練習をして,本番の授業に臨みました。その結果,本番の授業では子どもたちに見せることができました。生徒からは現象を見て,驚きの声が上がっていました。

1年生は現在,溶解度や再結晶について学習しています。

今回は2つの方法で塩化ナトリウムの再結晶の実験を行いました。

1つ目は塩化ナトリウムの飽和水溶液をスライドガラスにガラス棒で1滴,滴下したものをガスバーナーで加熱して水を蒸発させました。

2つ目は塩化ナトリウムの飽和水溶液を常温で時間をかけて蒸発させたときのものです。写真はそのときの結晶です。その後,それぞれの結晶の違いについて詳しく観察しました。

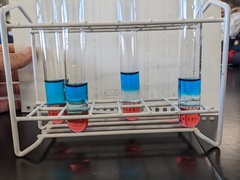

胃液に含まれる消化酵素(ペプシン)によってタンパク質が

分解される様子を観察しました。

濃度0.5%のうすい塩酸にペプシンを加えて胃液のモデルをつくり,

かつおぶしを3~4切れずつ入れた試験管内に,先ほどの胃液の

モデルを入れたものと,同じ濃度の塩酸だけを入れたものをそれぞれ準備し,

40℃前後のお湯にしばらく浸けて様子を見ました。

しばらく後に内容物の様子を観察すると,塩酸だけを加えた試験管内の

かつおぶし(写真左)はほとんど変化が見られなかったのに対し,胃液モデル内の

かつおぶし(写真右)は形を留めない程に細かくぼろぼろに崩れてしまいました。

1年生は無脊椎動物の中の軟体動物について学習しています。生きたアサリを指で開くと中から,小さなカニが出てきました。このカニはアサリと共生している,カクレガニ,またはピンノテレスです。通称ピンノと言うそうです。運よく生きたピンノを発見することができた班の生徒たちは大変,驚いていました。

1年生は脊椎動物について学習しています。この日は両生類のアカハライモリを観察しました。

1年生はシダ植物について学習しています。この日はシダ植物の胞子のうと胞子を顕微鏡を使って観察しました。ピッチングという現象は見ることができませんでしたが,顕微鏡を正しく使って,観察することができていました。

1年生は顕微鏡の操作について学習しています。低倍率から高倍率にすると,視野が狭くなり,暗くなります。操作に慣れるまでは,ピントを合わせることに難しさを感じると思います。また操作を間違うと,カバーガラスを割ってしまうこともあります。そこで,スライドガラスの上に左の写真のようなスーパーの広告を商品ごとに切ってラミネートしたものをのせて観察しました。この方法で操作の練習をするとカバーガラスを割る心配もありません。倍率を上げると右の写真のように見えました。普段よく目にしいている印刷物がこのような点の集合で,できていることに,驚きの声があがっていました。

1年生は現在,観察をするための器具について学習しています。双眼実体顕微鏡と顕微鏡の操作に慣れるために,最初はプラスチックの定規を観察しました。さて,写真の右と左ではどちらが双眼実体顕微鏡で見たものでしょうか。このように器具によって見え方が違うことや,プレパラートの動かし方も違うことを学習しました。

水の分解について考える学習をしました。

フラスコ内の水を加熱し,銅製の管から出てきた水蒸気を,さらに加熱することでどのようなことが起こるかを確認する実験をしました。

管の出口にマッチの先端を近付けると,マッチに火が点きました。これまでの授業で,「炭酸水素ナトリウム」や「酸化銀」といった物質を加熱して分解することができましたが,果たして「水」もそれらの物質と同様に分解することができたのでしょうか?

発泡スチロール球に小さな釘をさしたものと釣りで使うおもりを使って,簡単な天秤を作りました。このとき2つの物体の質量を同じにして,つり合うように調整しました。

この後,写真のような密閉することができるプラスチック容器に天秤を入れ,容器内の空気を抜いていくと,どうなると思いますか?

① 発泡スチロール球が下がる。

② つりのおもりが下がる。

③ 変化しない。

この後,実験結果を確認し,なぜそのような現象が起こるのか考えました。

実は中学校1年生で学習した内容を関連させて考えてみると,解決できます。この日も,一生懸命に考える生徒の姿が印象的でした。

おもちゃのレールを8本つなげて円をつくり,円の内側に鉄球を入れて転がすと,鉄球はしばらくの間,円運動を繰り返します。この後,写真のようにレールを1本だけ外すして,同じように鉄球を転がすと,最後に鉄球はどのような動きをするのか予想しました。

さて,鉄球はどのような動きをすると思いますか?次の3つから選択してください。

① 円に戻る。

② 直進する。

③ 外に出る。

授業では予想とその理由を考え,全体で各班の考えを発表した後,実際に実験を行い,結果を考察しました。

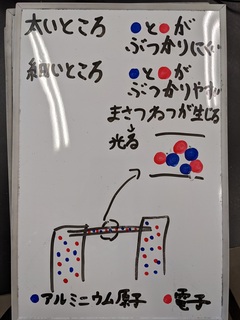

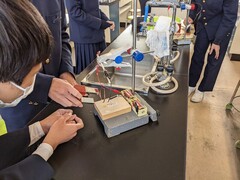

アルミホイルを細く切ったものをフィラメントにして発光させる実験を行いました。

かなり細く切らないと発光しないため,生徒たちは苦労していましたが,時間が経つにつれ成功する班が増えました。中には130秒間近く発光させることができた班もありました。

その後,なぜ細く切ったアルミが発光するのかという理由について考察する活動を行いました。生徒たちは「電子」や「アルミニウム原子」といった,過去の学習内容を上手く関連付けて,アルミのフィラメントが発光する理由について考察を進めていました。

前回の塩化アンモニウムの結晶を観察したときと同じ方法で,硝酸カリウムの結晶の観察を行いました。

「テストでよく見る硝酸カリウムの図以上の感動がある」と言っていた生徒の発言が印象的でした。

この結晶も目の前で結晶が成長するので,意欲的に観察をすることができていました。

3年生は現在,中学校で学習した内容を復習しています。この日は,中学校1年生のときに時間の関係で観察することができなかった,塩化アンモニウムの再結晶の様子を顕微鏡で見ました。この実験は顕微鏡の操作,ガスバーナーの使い方,溶液の加熱の仕方等,多くの技能が求められます。

さすが,3年生!とても上手に実験を行っていました。塩化アンモニウムの結晶が,目の前で少しずつ成長していく様子を観察して,多くの生徒から歓声があがっていました。

結晶の形も写真のようにとても神秘的でした。

左の写真のようにお茶のパックに校庭の土を入れ,簡易ベールマン装置を作り,土壌生物の抽出実験を行いました。すると,センチュウやヒメミミズ,ワムシ等を観察することができました。抽出液から土壌生物を真剣に探す生徒の姿がとても印象的でした。

湯の入ったビーカーに,にぼしを5~6分程度入れて,やわらかくしてから,ピンセットと柄つき針を使って,にぼしを解剖しました。その後,胃を取り出し,胃の中の内容物を顕微鏡で観察しました。すると写真のようにこの魚は様々な微生物を食べていたことが分かりました。

今回の観察をとおして,食物連鎖について考えたり,環境を汚染する有害物質の生物濃縮について考えたりすることができました。

磁界の中で電流に力(ローレンツ力)が加わる現象を,小さなコイルを用いたブランコを使って確認する実験を行いました。

スタンドから20回巻き程度のコイルをブランコのようにぶらさげ,輪の中にU字磁石の一端を通し,コイルに電流を流すとコイルが大きく動き始めました。

生徒たちは磁界や電流の向きを変えてコイルの動く向きが変わることを確認したりしました。また,コイルがうまく揺れ続けるように,コイルの形やぶら下げ方を調整したりする様子も見受けられました。

ポップコーンをつくりました!というと調理実習っぽいのですが,このポップコーンができる原理が,ドーム状の火山の水蒸気爆発と同じであるということを学習しました。

水が水蒸気になるとき,体積が約1700倍になります。溶岩ドームの中に含まれている水分が,加熱されて水蒸気になることで体積が大きくなり,このことが原因で爆発を起こすと考えられています。

地面に棒を立てたとき,太陽の動きとともに棒の影はどのように変化していくのか考える授業を行いました。また,春分・秋分の日,夏至,冬至の日では影はどのように変化するのか考えました。このことを調べるためにミニ地球儀とネジ(棒の代わり),光源装置を使ってモデル実験を行いました。結果は写真のようになりました。実験結果から赤,青,黒のマーカーの線がそれぞれ,どの日になるのか理解できたようです。

1月21日(木)に科学の甲子園ジュニア エキシビジョン大会筆記競技本選が開催されました。本校からは2年生12人(1チーム6人×2チーム)が参加しました。

16:00にパスワードが解除され,PCで問題を閲覧し,答案を解答用紙に記入する形式で筆記競技に取り組みました。チームごとに6分野(物理,化学,生物,地学,数学,情報)から出題された問題を60分間で解き,解答は大会事務局に郵送しました。

結果発表・表彰は3月5日(金)の予定です。

火山の学習で,マグマと火山にはどのような関係があるのかを学習しました。マグマの粘り気によって,火山の形や噴火の様子が違ってきます。小麦粉に水や墨汁を少量を加えたものをマグマにみたて,実際に噴火させるとどのような形になるのかを確認しました。水を多く加えたものは写真右(盾状火山)のようになり,少ししか加えなかったものは写真左(溶岩ドーム)のようになりました。

第2学年の「電気」の学習で,回路の合成抵抗の公式を導き出す活動を行いました。

事前の実験において,抵抗を直列つなぎにした場合の合成抵抗が,それぞれの抵抗値の和に等しくなっていることなどを確認しました。

本時では,回路を流れる電流や加わる電圧の規則性,オームの法則などの既習の知識を活用して,それらの関係が成り立つことを確認しました。

それぞれの班ごとに協力し合って,直列つなぎの場合と並列つなぎの場合についての公式を導き出すことができました。

写真のようにケーブルカバーを使って,傾斜が急な斜面(奥)とゆるやかな斜面(手前)をつくりました。30cmの高さから鉄球を転がし,水平面においた木片に衝突させます。このときどちらの斜面の方が木片を遠くに飛ばすことができるでしょうか?

実験結果と力学的エネルギー保存の法則を活用して,仮説を立てました。

果たして本当はどうなるのでしょうか?

おもりの質量600g,動滑車の質量100gです。このとき,ばねばかりを使って下向きに引くとき,ばねばかりの値はいくらになるか考えました。これまで学習した知識を活用して,班員と相談しながら考える様子が印象的でした。果たして何Nになるでしょうか。

赤ワイン(混合物)を加熱し,加熱時間と温度の関係を調べました。

水とエタノールの沸点のちがいを利用し,エタノールを取り出しました。取り出した物質がエタノールであることを,蒸発皿に移して火をつけて確認しました。

ミョウバン,硝酸カリウムを水にとかして加熱し飽和水溶液をつくります。この飽和水溶液を冷やして再結晶させ,純度の高いミョウバン,硝酸カリウムの結晶を取り出しました。ミョウバンの正八面体の結晶は見ることができませんでしたが,きれいな硝酸カリウムの結晶を見ることができました。

糸にうすい塩酸をしみ込ませたものを使って,イオンの移動の実験を行いました。

電解質の水溶液として塩化ナトリウム水溶液,トタンのバケツと備長炭を使って電池をつくりました。身近なものを使って電池をつくることができることに,生徒からは驚きの声があがっていました。

電解質水溶液とさまざまな金属を組み合わせて,電池をつくる実験を行いました。また、次の授業では備長炭を使って電池をつくる授業を行いました。

手羽先を使って,筋肉や関節のつくりやはたらきについて観察しました。

はじめに,キッチンばさみを使って皮を取り除きます。その後,筋肉が関節をまたいで骨についている様子を観察しました。最後に,関節を動かして筋肉の弛緩と収縮を確認しました。

本授業は本校教員の指導の下,教育実習生が行いました。

皮膚の身体の部位ごとの2点弁別閾を測定する実験を行いました。

2点弁別閾とは,機械的な刺激を同時に2カ所与えた際に「2カ所に刺激が与えられている」と認識できる最小の間隔のことを言います。

この実験では,ノギスを用いて身体の様々な部位にノギスの先端を押し当て,押し当てられている部分が2点に感じなくなるまで間隔を変えながら同じ操作を行って,2点弁別閾を測定しました。

手の平などでは1cmを下回っても2点を区別することができたのに対し,背中では5cm近く間隔が開いていても1点にしか感じないなど,部位によって2点弁別閾に大きな違いが見られました。

その後,なぜ部位によって2点弁別閾に違いが見られたのかの理由を班で話し合い,考えました。

胃液に含まれる消化酵素ペプシンによってタンパク質が

分解される様子を観察しました。

うすい塩酸にペプシンを加えて胃液のモデルをつくり,

かつおぶしを3~4切れずつ入れた試験管内に,先ほどの胃液の

モデルを入れたものと,水だけを入れたものをそれぞれ等量入れ,

40℃前後のお湯にしばらく浸けて様子を見ました。

しばらく後に内容物の様子を観察すると,水だけ入れた試験管内の

かつおぶしはほとんど変化が見られなかったのに対し,胃液モデル内の

かつおぶしは形を留めない程に細かくぼろぼろに崩れてしまいました。

前回の授業では,銅とマグネシウムを接触させると,銅側から気体が発生した理由について,個人で考えました。

本時は班で意見交換をし,各班ごとの仮説を発表しました。

写真のように,さまざまな意見が出されました。

多くの班の仮説は,電子がマグネシウム側から目玉クリップを通って銅側に移動したのではないかというものでした。そこで,そのことを確かめる実験方法を考えることにしました。

生徒からは,目玉クリップを外して検流計や電子オルゴールをつないで,調べてみる方法が挙げられました。

今回は電子オルゴールを使って実験をしました。

すると電子オルゴールから「ハッピーバースデー」が元気よく聞こえてきました。

この装置こそが「電池」であるという説明をし,授業を終えました。

前回の授業では,マグネシウムと塩酸の反応で水素が発生する理由について考えました。

今回は塩酸の入ったビーカーに,銅板(写真左)を入れてみました。マグネシウムのように,気体が発生しません。同じ金属でも,気体が発生しないものもあることが分かりました。

しかし,マグネシウムと銅を目玉クリップで挟んだ状態(写真右)にして,塩酸の入ったビーカーに入れると銅から気体が発生しました。

なぜ,接触させると気体が発生したのか。このことについて考えました。

1年生のときに,塩酸とマグネシウムを使って水素を発生させる実験を行いました。写真を見るとマグネシウムからたくさんの気泡が出ています。

では,この水素は本当にマグネシウムから出たきたのでしょうか?それとも…

この疑問から,なぜ水素が発生したのかについて個人で考え,班で仮説をお互いに説明する活動を行いました。

メスやピンセットを使ってアサリを解剖し,体のつくりについて観察しました。そして脊椎動物との共通点や相違点について発表しました。見た目が全く違うので,相違点がたくさんあることは予想できましたが,共通点もあることを学習しました。

また,生きている生物を使って行う解剖の意義についても考えました。

はじめに砂糖,食塩,かたくり粉の特徴を学習し,表にまとめました。その後,試験管に入った3種類の白っぽい粉を用意し,見た目や指触りである程度見通しをもちました。最後にガスバーナーを使って加熱し,白っぽい粉が何であるかを特定しました。マッチ,ガスバーナーともに適切に使い,協力して実験することとができました。

マッチに火をつける練習をした後,ガスバーナーに火をつけました。はじめはドキドキしながらでしたが,無事全員できました。正しく使いさえすれば,とても便利な器具です。

前回の授業で根の細胞の細胞分裂を観察しました。この授業では,茎頂(茎の先端部分)の細胞分裂を観察しました。根の細胞と違って,葉緑体も確認することができました。

米のとぎ汁や緑茶でふやしたゾウリムシを顕微鏡で観察しました。1年生のときに観察したミジンコは肉眼で見ることができたので比較的,簡単でしたが,ゾウリムシはとても小さいので,かなり苦労していました。また大きなゾウリムシの動きがとても速いことに驚きの声が上がっていました。

抵抗の値が違う3種類のヒーターをそれぞれ100gの水の中に入れ,6.0Vの電圧を加えて1分ごとに水温を調べる実験を行いました。その後,グラフを作成し気づいたことを共有しました。

みなさん,自主的な家庭学習を計画的に進めることができていますか?

徳島県立総合教育センター(徳島県教育委員会)が家庭学習応援動画として~とくしま まなびのサポート~という動画をアップしていますので紹介します。

理科だけでなく様々な校種の様々な教科がありますので,ぜひ視聴してみてください。

https://www.tokushima-ec.ed.jp/教職員支援・学校支援/とくしま まなびのサポート /

文部科学省より紹介のありました学校臨時休業期間における学習支援サイト「子どもの学び応援サイト」をリンクさせました。活用してください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00459.html#rika

鳴門教育大学の細川威典先生を講師としてお迎えして,天体の学習をしました。細川先生の作成したビニール製天体ドームに空気を入れてふくらませ,そのなかに入って説明を受けました。これは,教科書に出てくる透明半球の観測者に,実際に自分がなれることを体験できます。太陽の1日の動きや季節による太陽の高さのちがいなどを学習しました。また,今年は12月26日の15:30頃に部分日食が起こります。その説明もしていただきました。

12月6日(金)~8日(日)に,第7回科学の甲子園ジュニア全国大会が茨城県つくば市で開催されました。本校からは2年生3名の生徒が徳島県代表として参加し,筆記競技と実技競技①に取り組みました。実技競技①ではさまざまな実験を行い,結果を考察し,難しい地学の課題に取り組みました。3名で協力して課題に取り組む姿が印象的でした。その結果,第1位になることができました。応援ありがとうございました。

霧(きり)、靄(もや)、霞(かすみ)の違いとは?からこの学習は始まりました。どれも似ているようなイメージがあります。その中で、霧を発生させる条件について考えたあと、実際に霧をつくってみました。きれいにつくった班の霧を紹介します。

軟体動物のからだのつくりを学ぶ授業でアサリの解剖を行いました。はじめに入水管と出水管を確認した後、殻を開いて外套膜とえらの観察をしました。普段からよく口にしているアサリですが、改めて観察してみると多くの発見がありました。

8月24日(土)に徳島県立総合教育センターにおいて科学の甲子園ジュニア徳島県大会が行われました。本校からは4チームが参加しました。午前中は筆記競技,午後からは実技競技にチャレンジしました。その結果,本校の2年生チームが優勝し,12月の全国大会に出場することになりました。

7月31日(水)に本校グラウンドと天体ドームで,鳴門教育大学の細川威典先生を講師にお迎えして「星空観察教室」を開催しました。

グランドに設置したスクリーンとプロジェクターを使って細川先生から惑星や星座についての説明を聞いた後,全員を3班に分けて,グランドに設置した反射望遠鏡で木星,屈折望遠鏡でアルビレオ,屋上の天体ドームで土星を観察しました。

児童・生徒からは「初めて望遠鏡で星を見た。思った以上にくっきり見えた。」「目には見えない星が望遠鏡を通すと見えるのが感動した。」「今まで以上に宇宙について興味をもてた。」という感想がありました。

また,保護者の方からも「説明がわかりやすく,小中学校で教えてもらったことを思い出した。」「家では見ることのできない望遠鏡で天体を見ることができて,とても勉強になった。」という感想が寄せられました。

参加してくださった皆様には,とても満足して帰っていただけたと感じています。

カツオの刺身(左側の写真)の細胞は生きているのか?という問いから授業を始めました。生きている,死んでいる等それぞれ予想しました。そして,その予想をたしかめるための実験(理科室で行える範囲の実験)を個人で考えた後,班で考えを共有しました。

生きているとは,どのような状態なのか,真剣に考えている姿が見られました。右側の写真に,ある操作を加えると細胞が生きているのか,死んでいるのかたしかめることができました。

果たして,その操作とは…

酸化銀をブドウ糖を使って,還元すると写真のようなきれいな試験管になりました。はじめは黒い溶液だったものが,試験管を振ることできれいな銀色の試験管になったので驚きの声が上がっていました。

2年生では「還元」について学習をしています。酸化鉄とアルミニウムを反応させて,鉄を得ることができる「テルミット反応」を演示実験で行いました。激しい反応ですが,安全に実験を行いました。左の写真のように,できた鉄が,燃えながら水の入ったビーカーに落ちていく様子が確認できました。また,右の写真は反応前の酸化鉄(赤茶色)と反応後の鉄(黒)です。磁石によくつく鉄を得ることができました。

マグネシウムの炎はどうなるのか予想した後,実験を行いました。すると音を立てながらマグネシウムは燃え続けました。反応終了後,集気瓶を観察してみると,白い物質と黒い物質が付着していました。このことを手がかりに,なぜマグネシウムは燃え続けたのか,考えました。

2年生の授業実践を紹介します。緑色の液体は水を食紅で着色したものです。ロウソクに火をつけ,上から集気瓶をかぶせると,どのような変化が起こるのか,①炎について,②水について予想し,実験を行いました。すると集気瓶をかぶせた瞬間から水は吸い上げられ,やがて,ロウソクの火は消えました。このとき,なぜ水が吸い上げられたのか,理由を個人で考えた後,全体で共有しました。

第3学年の生物のふえ方の内容で,無性生殖を学習しました。その中で,ジャガイモの「いも」の部分は「茎」であることを学習しました。このことは,時間が経つとジャガイモから「芽が出る」ことで確認することができます。ジャガイモの芽には有毒な成分が含まれているため,芽が出ないようにジャガイモに放射線をあてて処理をしているものがあります。

放射線にはモノを通り抜ける特徴(透過力)などがあることが有名ですが,目には見えません。本来なら目に見えない放射線を見えるようにした装置が「霧箱」です。今回は霧箱を使って放射線(α線)を観察しました。

第1学年の地震の学習で,P波が先で,遅れてS波が来ることを確認するために,釣りで使うおもりと竹ひごを使って,装置を作りました。発砲スチロールのお椀を家に見立てて,どのように揺れが伝わるのかを観察しました。最初は縦に揺れていた家がしばらく経つと横に揺れることを確認することができました。

1年生の火山の学習でマグマの粘り気によって,できる火山の形が決まることを確認するために,薄力粉に水や墨汁を少量を加えて,模擬マグマを作り,実際に噴火させるとどのような火山の形になるのか実験をしました。水を多く加えた方は,写真の左のようになり,少ししか水を加えなかった方は写真の右のようになりました。

大きさの違うペットボトルの中に水と釣りのおもりを入れて,それぞれ800gにし,ハンガーにつるしたものを用意しました。次に,水中に入れるとどのようになるのか予想し実験を行いました。その後,なぜ,小さいペットボトルの方が沈むのか考えました。

1年生の浮力の発展学習を行いました。大阪城の城壁の巨石(硬く風化に強い花崗岩)が香川県の小豆島や岡山県の犬島から船で運ばれたことを伝え,どのような方法で巨石を船で運んだのか考えることで,浮力に関する素朴概念を科学的概念へ変容させたいと考え授業を行いました。

水とエタノールの混合物を蒸留によって,水とエタノールに分ける実験を行いました。班員の協力がとても大切な実験でしたが,安全に手際よく実験を行うことができました。

1年生の音の学習で,高い音は振動数が大きいことを確認するために,モールと紙コップを使用して,紙の筒から高い声を出しました。すると,モールが紙コップの上で高速回転する様子が見られました。逆に低い声を出すとモールはゆっくり回転しました。笑いながら,音の高低と振動数の関係について学習することができました。

1年生の理科の授業で光の三原色(赤,緑,青)を学習しました。さまざまな色があわさって,白色光になっていることをたしかめるために,レプリカグレーチングシート(回折格子)を使って,LED電球,蛍光灯,太陽を観察しました。シート越しに見た光に驚きの声が上がっていました。

第3多目的室に登場したのは,ビニールシートをつなぎ合わせた巨大透明半球です。太陽や星の動きを投影すると,プラネタリウムになりました。

透明半球を使い太陽の1日の動きを学習した次の時間,巨大透明半球の中に入って太陽や星の動きを観察しました。星座の星も太陽と同じように動いているように見えることや,季節による太陽の南中高度のちがいを確認しました。